长大后,我就成了你

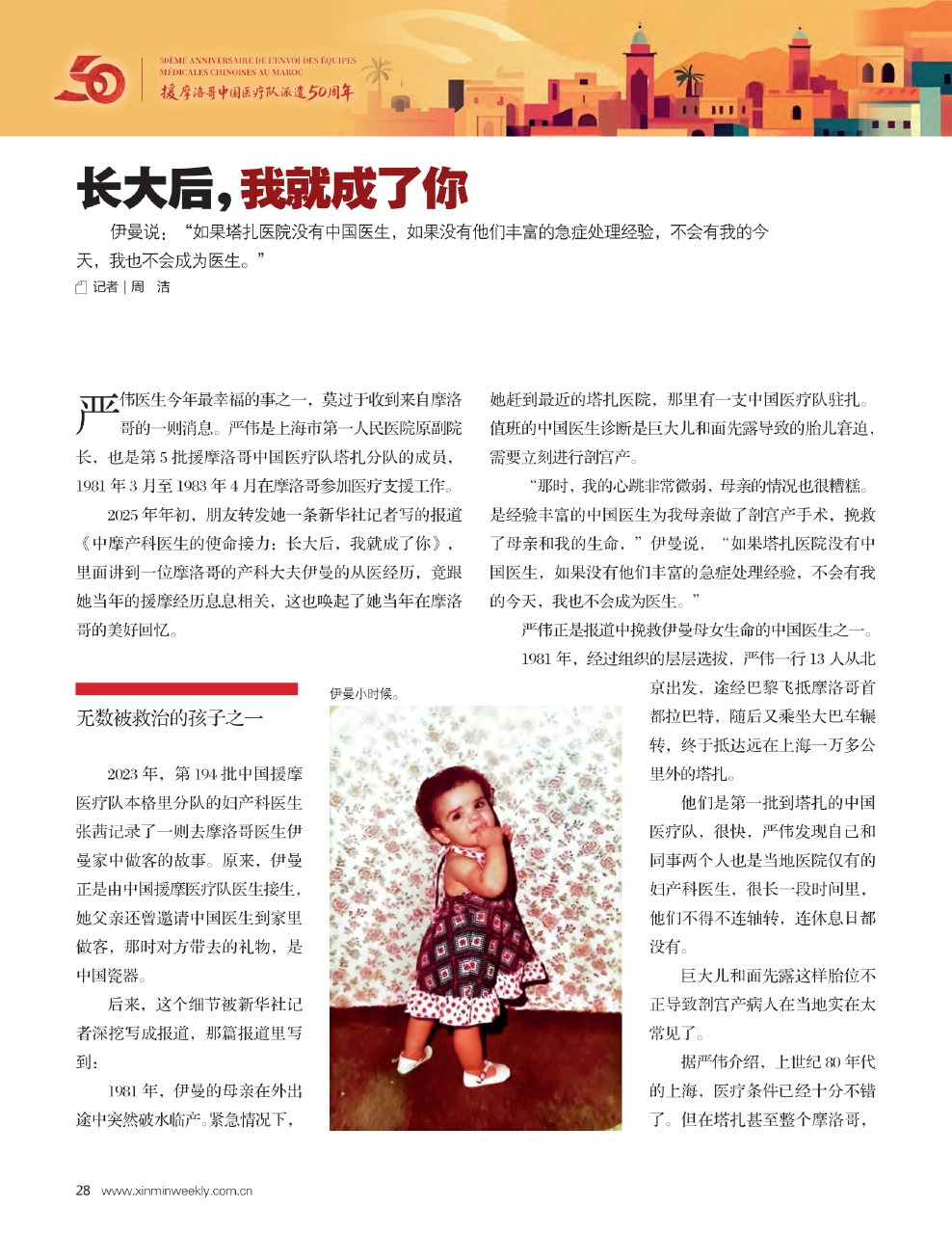

伊曼小时候。

伊曼医生与援摩洛哥中国医疗队员同台手术。

伊曼说:“如果塔扎医院没有中国医生,如果没有他们丰富的急症处理经验,不会有我的今天,我也不会成为医生。”

记者|周洁

严伟医生今年最幸福的事之一,莫过于收到来自摩洛哥的一则消息。严伟是上海市第一人民医院原副院长,也是第5批援摩洛哥中国医疗队塔扎分队的成员,1981年3月至1983年4月在摩洛哥参加医疗支援工作。

2025年年初,朋友转发她一条新华社记者写的报道《中摩产科医生的使命接力:长大后,我就成了你》,里面讲到一位摩洛哥的产科大夫伊曼的从医经历,竟跟她当年的援摩经历息息相关,这也唤起了她当年在摩洛哥的美好回忆。

无数被救治的孩子之一

2023年,第194批中国援摩医疗队本格里分队的妇产科医生张茜记录了一则去摩洛哥医生伊曼家中做客的故事。原来,伊曼正是由中国援摩医疗队医生接生,她父亲还曾邀请中国医生到家里做客,那时对方带去的礼物,是中国瓷器。

后来,这个细节被新华社记者深挖写成报道,那篇报道里写到:

1981年,伊曼的母亲在外出途中突然破水临产。紧急情况下,她赶到最近的塔扎医院,那里有一支中国医疗队驻扎。值班的中国医生诊断是巨大儿和面先露导致的胎儿窘迫,需要立刻进行剖宫产。

“那时,我的心跳非常微弱,母亲的情况也很糟糕。是经验丰富的中国医生为我母亲做了剖宫产手术,挽救了母亲和我的生命,”伊曼说,“如果塔扎医院没有中国医生,如果没有他们丰富的急症处理经验,不会有我的今天,我也不会成为医生。”

严伟正是报道中挽救伊曼母女生命的中国医生之一。

1981年,经过组织的层层选拔,严伟一行13人从北京出发,途经巴黎飞抵摩洛哥首都拉巴特,随后又乘坐大巴车辗转,终于抵达远在上海一万多公里外的塔扎。

他们是第一批到塔扎的中国医疗队,很快,严伟发现自己和同事两个人也是当地医院仅有的妇产科医生,很长一段时间里,他们不得不连轴转,连休息日都没有。

巨大儿和面先露这样胎位不正导致剖宫产病人在当地实在太常见了。

据严伟介绍,上世纪80年代的上海,医疗条件已经十分不错了。但在塔扎甚至整个摩洛哥,孕产妇没有孕检的习惯,甚至很多都是在家里分娩,分娩后因为大出血或者产后感染送医的病人很多。“我记得有一个病人,分娩后胎盘滞留,她把脐带绕在大腿上三天,感染已经非常严重了才用担架送过来(在上海,胎盘滞留超过半个小时已经需要紧急干预);还有一个产妇难产,送过来的时候孩子的手已经在外面了,我们赶紧剖宫产,同时还要给婴儿的小手做好消毒避免感染,再从腹部拿出来;还有孕产妇因为连着几胎都是剖宫产,结果生产的时候大出血,子宫破裂……”

看到这篇报道,一想到她们当初剖宫产的孩子,现在也成为了一位产科医生,能够为当地的老百姓服务了。她觉得自己做的事非常有意义,这是援摩经历给予她最好的礼物。

奉献浇灌互信之花

塔扎地处摩洛哥中北部山区,四周群山环抱,南面是撒哈拉沙漠。当时医院给女医生提供的宿舍是钢板打起来的简易双人间,男士则住了很长时间的会议室,没有录音机和电视机,娱乐活动更是没有。

当然他们也没有时间娱乐,病人实在太多,医生们每天24小时轮流值班犹嫌不够。

在塔扎的生活,最难克服的恐怕就是思乡的情绪。据严伟介绍,那时她和家里往来全靠信件,每个月集中送一次信到大使馆,错过了就要等到下一个月。到了寄信那天,前一晚哪怕忙到再晚,不睡觉也是要把信写好的。

经年过去,严伟仍然感谢援摩的那段经历。如前所说,这里有许多上海见不到的病例,比如产妇破伤风。她也学会了许多新技能,又当医生又做护士,有时候婴儿窒息,面色青紫没有哭声,还得充当儿科医生紧急抢救。

在塔扎的那段时间,严伟和当地医生护士相处融洽,中国医生的认真负责也感染着当地的医护人员。而令严伟感动至今的,是队员的团队精神。在妇产科,很多时候送来的病人情况很紧急,比如重度休克病人、重度感染病人等,内科、外科、麻醉科等科室医生总是不遗余力地一起会诊,研究治疗方案,毫不计较额外的工作付出,这种为了生命一齐努力的感觉,纯粹又热血。

回国后,严伟所在的医疗队还被卫生部评为了先进医疗队。

严伟告诉记者,救死扶伤,治病救人是他们去摩洛哥的初心使命。“过去的我们种下了一颗种子,如今这颗种子已经生根发芽,结出了令人惊艳的果实。我相信,一代代援摩医疗队员架起的中摩友谊之桥,还将继续见证新的感动,新的希望。”

放大

放大 上一版

上一版