在摩洛哥,擦亮中医药的“国际名片”

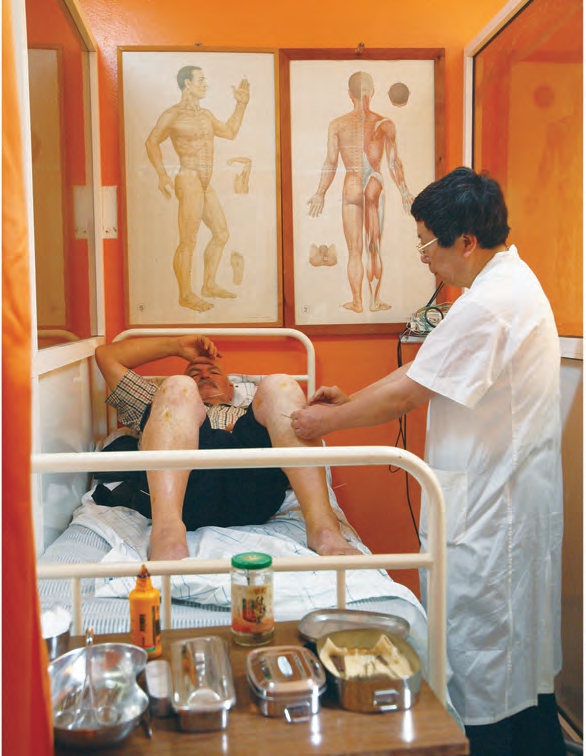

针灸治疗。

一大早新装修的诊室内就坐满了等待就诊的病人和家属,他们在候诊厅看中医宣教视频。

2017年,穆罕默迪亚医疗队队长胡炳麟医生(左图左一)和李一婧医生(右图右一),与摩洛哥患者合影。在接受中医诊治后,当地患者竖起大拇指。

胡炳麟医生2018年在卡萨布兰卡大学上课,教非洲学生中国的眼保健操。

在摩洛哥这片土地上,一代代中医人把责任写进行动,把情义落在银针之端。

记者|周洁

2025年7月15日,“中摩卫生合作项目-中医合作中心”在摩洛哥首都拉巴特举行的援摩洛哥中国医疗队派遣50周年系列活动现场宣告成立。这是中摩两国卫生部门的重要合作项目,计划打造集医疗、培训、教育、宣传、科研五位一体的海外中医药服务平台,成为北非地区的国际化中医药中心,推动“健康丝绸之路”建设。

事实上,中医早已成为摩洛哥一块响亮的中国金字招牌。自1986年上海派出第一支针灸组在穆罕默迪亚省设立中国援摩洛哥医疗队穆罕默迪亚分队(摩洛哥习惯称作:中国针灸中心),穆罕默迪亚医疗分队就成为8支援摩洛哥中国医疗分队中唯一以中医针灸、推拿医生为主的团队。

近40年的时间里,一批又一批的中国医生利用针灸、拔罐、推拿等传统中医手段,充分发挥中医药“简便廉验”的优势,以颈椎病、腰腿疼、腰椎间盘突出等疾病作为突破口,让摩洛哥百姓切实感受到良好的疗效,他们逐渐认识中医、热爱中医。许多摩洛哥人甚至从各地坐车赶到这里接受中医治疗,获得了当地政府和民众的高度评价。

妙手回春

中医凭实力圈粉

“第一次踏上非洲的土地,那里大片土地是人迹荒芜的戈壁,菜摊上的菜色永远是土豆番茄和黄瓜,白天的气温可以高达50℃,路边连仙人掌都种不活。”想起那段艰苦岁月,胡炳麟仍然记忆犹新。

胡炳麟是上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院推拿科副主任医师,2016年至2018年,他担任上海中医药大学第16批援摩洛哥穆罕默迪亚医疗分队队长,奔赴万里之外的摩洛哥。“去之前我们已经通过一些资料了解了当地情况,但抵达后还是被那里落后的医疗条件和生活环境震惊了……”

到当地工作的第一天,门诊处的患者络绎不绝。原来,凭借中国医生多年积累的口碑,当地民众早就对“扎针”一事从怀疑到信任,从陌生到熟悉,良好的疗效、低廉的费用更让中医在摩洛哥圈粉无数。中医在摩洛哥的影响力非常大,每年医疗队抵达当地后,当地患者都会提前预约,甚至全国各地的患者会到这里找中医问诊,这个全摩唯一以针灸推拿为主要治疗方法的医疗机构,俨然已经成为当地热门诊所。

身高一米九的费卡尔正是来求医人群中的一员。

他平时生活在科威特,一次工作中“腰椎间盘突出症”急性发作,打了5次封闭,下肢仍然剧烈疼痛,行走困难,用了摩洛哥传统的刀割疗法收效甚微,就诊医生表示他的情况只能手术缓解,但他和家人对此表示拒绝。在亲友的介绍下,他得知穆罕默迪亚的中医对于此类疾病治疗有奇效,特地飞回家乡求助。

胡炳麟看诊后,决定为他进行推拿和针灸治疗,经过两个月的规范治疗后,费卡尔又能运动了。

2017年,摩洛哥最大的2M电视台采访中国医疗队时,费卡尔恰好在此复诊治疗,他身上扎着银针,对着摄像机侃侃而谈,讲述自己求医的心路历程。更为难能可贵的,是他看懂了中医治病的本质乃是将疾病看作一个整体,他以亲身体会将中医的整体治疗理论宣传给了摩洛哥的老百姓。随着节目的播出,中医在摩洛哥引起了巨大反响,中医诊疗又火了一把。

有一位93岁的老先生,年轻时是外科医生,确诊为严重颈椎病,受疼痛困扰严重。好在老先生身体基本情况良好,可以给予安全的正规推拿手法治疗,在取得本人同意后医生为其进行了针灸推拿治疗,第一次治疗结束后他就感到颈腰痛明显减轻,经过三次治疗后,他已经不需要使用拐杖,手臂也能上举,他对中医竖起了大拇指。“能得到同行的认可是很不容易的,这对我们也是一种鼓励。”

据胡炳麟介绍,两年时间里,穆罕默迪亚中医门诊诊疗患者超过两万人次,他骄傲地说:“我们用过的银针首尾相接,可以绕地球一圈。”

为了更好服务当地患者,中方于2010年出资重新装修诊所,增加了床位和诊疗间,又在2016年设立摩洛哥海外标准化中医诊室——根据当地条件,给简陋的候诊室和治疗室增加了中医元素,添置了显示屏,向合作医院申请了新的候诊椅。患者一边候诊一边看易筋经等内容的宣传片,还能够学习强身健体的八段锦。

文化交融,中医理念传递温情

自1975年以来,中国医生一直为摩洛哥民众提供医疗服务,日复一日的辛劳也赢得了当地百姓的深厚信赖,许多摩洛哥患者对中医已有相当了解。胡炳麟接受《新民周刊》采访时回忆:“有些病人会拿着小本子来就诊,上面记录着之前中国医生为他写的诊断和治疗方案,甚至指定要扎哪个穴位。”

胡炳麟说,他去的时候,当地人对推拿有所了解但并没有机会接受中医推拿治疗。保证日常针灸门诊的基础上,他牵头开出了面向平民的中医推拿专科门诊。队员们编写并张贴了中法文版的《推拿诊疗须知》,采取预约制,针对颈椎病、腰椎间盘突出症、青少年脊柱侧弯、头痛、抑郁症、失眠、肝气郁结等病种予以手法治疗。“其实推拿除了治疗颈肩腰痛疾病,比较高深的是在内科疾病的治疗上,在我们的不懈努力下,到门诊要求手法治疗的患者越来越多。”

民众的口碑胜过任何宣传,越来越多的摩洛哥人信赖中医药,也信任中国医生。上海中医药大学附属曙光医院针灸科副主任医师、第190批援摩洛哥中国医疗队穆罕默迪亚分队队长李一婧于2021年至2022年在穆罕默迪亚中医门诊工作,她告诉记者,当地不少居民祖孙三代都曾在这里接受过治疗。

一位年过七旬的老爷爷,从1992年开始定期到医疗队就诊。老人最早是治疗肩颈痛,后来每隔两年他就会找医疗队看病,甚至已经有了中医“治未病”的意识。“他几乎每年都会来看看,就像见老朋友一样。如果有不舒服,就来治疗;即使没病,也会来做做保健按摩。他说这是之前的中国医生告诉他的,小病不治大病来,未病预防不等待。”李一婧说。

在摩洛哥,一批批中国援外医疗队队员们化身传播中医药文化的使者,积极开展各类中医文化宣传与针灸科普宣教活动,让摩洛哥人民了解中医、尝试中医,涵盖的内容从中华传统文化到中医的历史思想、中医诊疗技术,中医在非洲的影响力日益扩大。

每当有机会宣扬中医文化,中国医生们也会特别重视,慎重选题,力求贴近摩洛哥生活和历史文化背景。胡炳麟给记者举了个例子,譬如讲中医文化早已融入到中国人生活的方方面面,他会用饮食习惯类比,摩洛哥人饮食以牛羊肉为主,他就介绍中国人烹调这类肉时会放萝卜,去除肉的腥膻味的同时,萝卜是理气的,帮助脾胃消化,还能温补肾阳、改善脾肾虚寒;又譬如吃生鱼片,中国人还会搭配生姜、紫苏,起到暖胃的效果。“中医不仅是医学,也是生活方式,是中国的传统文化。”胡炳麟说。

“中医失之毫厘、差之千里,在海外传播中医文化,责任很重大,需要我们比国内更严谨、更细致。”李一婧在诊疗之时不忘推动中医药文化走向世界,创新开展了“援摩医疗队有话说”讲座,宣传中医养生特长,科普“国际气功日”等。最让她动容的,是因针灸治愈的当地面瘫患者,特意按照中国习惯定制了一面锦旗送上门,医患之间的感情,原来真的可以跨越国界。

合作共赢,援摩迈向更高层次

博大精深的中医文化,不仅圈粉患者,也同样影响着当地的医护人员。一批批中国医生在当地开展专业讲座、日常带教,将技术毫无保留地传授给当地医生。

毕业于摩洛哥哈桑二世大学医学院的一名女博士,毕业论文为《针灸在大肠激躁综合征治疗中的作用》,这项研究就是在中国医生的帮助下完成的。这位博士发现,针灸对大肠激躁症有很好的治疗效果,针灸可以作为该病症的药物替代疗法或辅助疗法。毕业后,女博士开设了内科私人诊所,造福当地病患。

在穆罕默迪亚中医诊所工作多年的护士哈利勒,也对中医产生了极大的兴趣,自学中文,还开始阅读中医相关的书籍。在李一婧的推荐下,他自学了上海中医药大学的相关课程并拿到了结业证书。“不久前,他和同为护士的太太一起到上海学习了两周中医基础课,包括中医药的基础理论、诊断技术、常用中药、针灸推拿等,相信对于他自身的医学素养以及未来的职业发展都有好处。”李一婧说。

胡炳麟告诉记者,对家人的思念是每个队员都要过的心理关,一想到自己肩负着海外传播中医文化的重任,这两年的时间就有意义。在向海外民众提供优质健康服务时,今年7月,“中医药多语种AI辅诊灵镜”正式亮相穆罕默迪亚省立穆雷阿卜杜拉医院。该设备内置中医药辅诊系统、语音转写和机器翻译等先进技术,将为问诊医生患者实现无障碍沟通。未来,这项中摩合作方式也有望复制推广到更多的中医药海外中心。

此外,为不断探索中医药海外传播新模式,我国在援摩医疗队基础上建立了“中国—摩洛哥中医药中心”,今年又进一步设立“中摩卫生合作项目-中医合作中心”,持续提供高质量中医药服务,打造中医药国际品牌,推动中医药“走出去”。

譬诸行远必自迩,跬步千里自兹始。在摩洛哥这片土地上,中医人把责任写进行动,把情义落在银针之端。从单纯的针灸治疗,到系统的中医教育,从被动的疾病治疗,到主动的健康养生理念传播。在一次次双向奔赴的人间大爱里,书写着构建人类命运共同体的生动篇章。这正是中国援外医疗精神的真实写照——不畏艰苦,甘于奉献,救死扶伤,大爱无疆。

放大

放大 上一版

上一版