信任中国医生,信任中国

2025年7月,中国工程院院士、眼科专家范先群带领上海专家组,在舍夫沙万开展为期2周的“光明行”眼科义诊活动。

48年前,张柏根医生(右一)与护士卡蒂迦(中)合影。

2025年7月,张柏根(右一)再次见到卡蒂迦(中)。

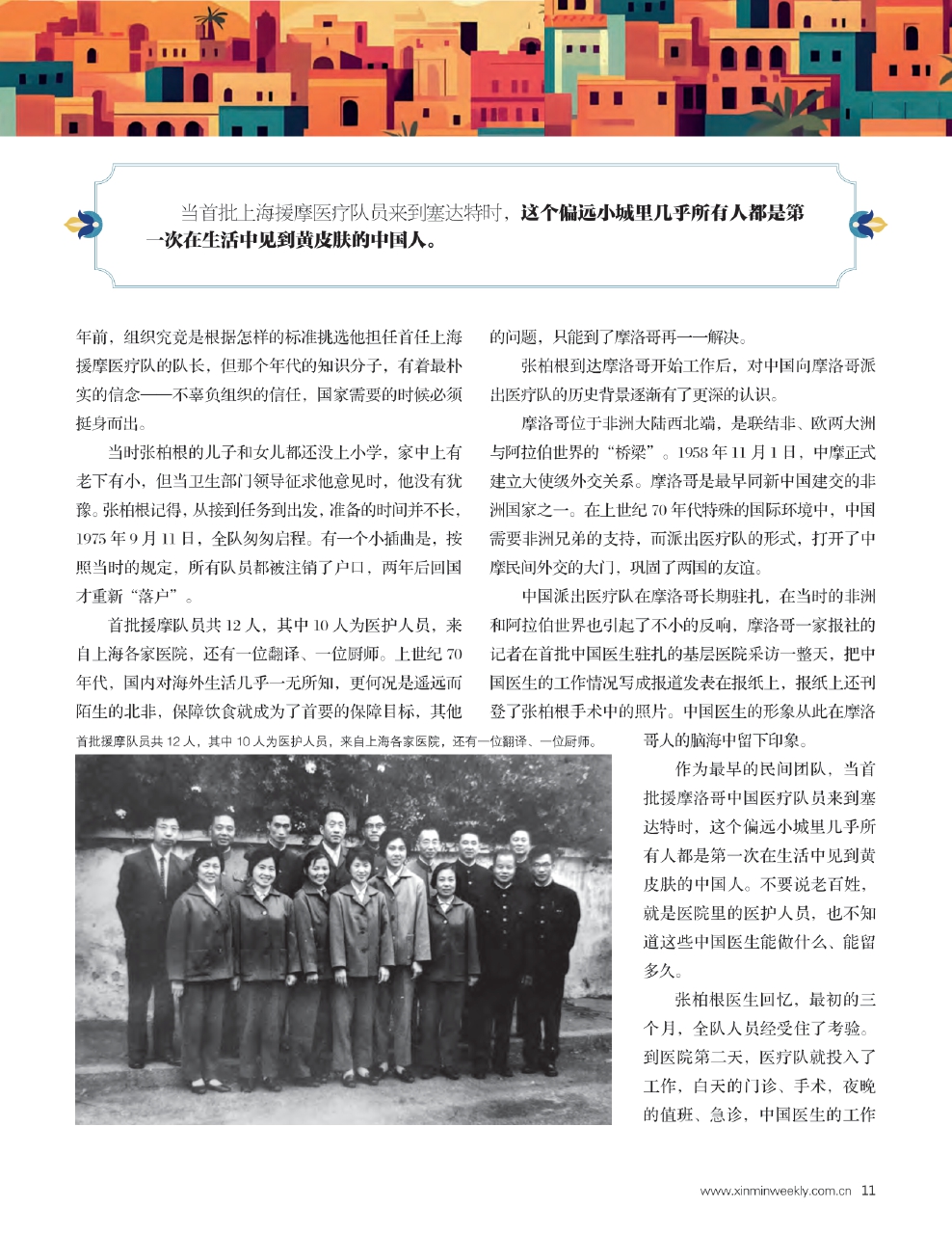

首批援摩队员共12人,其中10人为医护人员,来自上海各家医院,还有一位翻译、一位厨师。

援摩洛哥中国医疗队员唐琦在血透室查房。

援摩洛哥中国医疗队员王毅在门诊工作。

援摩洛哥中国医疗队员在摩洛哥医院手术。

今年是上海医疗援摩50周年,上海共197批、2025人次医务人员,不畏艰苦、白衣执甲,用医术架起中摩友谊桥梁。

记者|黄祺

50年,半个世纪,一群人的坚守从未间断。

今年是上海医疗援摩50周年,上海共197批、2025人次医务人员,不畏艰苦、白衣执甲,用医术架起中摩友谊桥梁,为促进中国和摩洛哥之间的民心相通,为构建高水平中非命运共同体贡献上海医疗界的力量。

1975年,根据国家统一部署,由上海组建援摩洛哥中国医疗队。

摩洛哥人民从上海医生身上认识中国、了解中国。

50个春秋,“民间外交”结出硕果。

2025年7月,援摩洛哥中国医疗队派遣50周年系列活动在摩洛哥首都拉巴特举行。

为落实“卫生健康伙伴行动”和中摩两国卫生合作备忘录,推动卫生健康合作走深走实,中摩双方达成五项初步共识:成立“中摩卫生合作项目——中医合作中心”、定期开展“光明行项目”、持续推进本格里“先天性听力障碍筛查合作项目”、联合开展人才培养和拓展公共卫生体系建设、传染病防控、远程医疗等新领域合作。

官方合作之外,难以计数的摩洛哥普通人,通过一次次上海医生的救死扶伤,感受到中国的大国担当,感受到中华文化中的大爱精神。医疗援摩如一座大桥,将相隔万里的两个国度,连接在一起。

上海援摩50年非凡事业的背后,有医护人员的无私奉献、有后方机构的大力保障、有主管部门的倾力支持……多方合力之下,中国医疗援摩得以持续不断,并受到摩洛哥方的高度赞扬。

今天,我们打开这本厚厚的“上海援摩记录册”,回望来路,开启新程。

播下大爱种子,收获友谊之花

“你看得清吗?”范先群院士伸出5根手指,在法蒂玛眼前晃了晃。70多岁的摩洛哥老人也伸出5根手指回应,范院士伸出2根,她也伸出了2根。

“看见了……真的看见了……”她喃喃道,激动的情绪累积在颤抖的嘴角。

这一幕发生在舍夫沙万穆罕默德五世医院,上海援摩医疗队8个医疗点之一。舍夫沙万,近些年成为中国旅行者熟悉的旅游胜地,它的另一个中文译名是沙温。这座小镇其实相当偏远,距离首都有6个多小时的车程,其中很长一段路是山路。上海援摩医疗队8个驻扎医疗点,全部都位于远离高速公路和大城市的偏远地区。

这是2025年7月,中国工程院院士、眼科专家范先群带领上海专家组,在舍夫沙万开展为期2周的“光明行”眼科义诊活动。法蒂玛老人受白内障困扰多年,视力仅剩光感,当得知中国医生要来开展眼科义诊,便在家人陪同下来到医院。

此次义诊,上海专家组与摩洛哥眼科医生同台手术,为337名白内障患者实施了复明手术,工作中也帮助当地医生提高技术。

多年来,类似的义诊活动持续不断。50年,常驻的医疗队员和前往义诊的上海医学专家一起,在摩洛哥的土地上撒下友善的种子,在摩洛哥的阳光下培育出友谊之花。

轮椅上的卡蒂迦老人被儿子推进会场时,援摩洛哥中国医疗队首任队长、上海交通大学医学院附属仁济医院医生张柏根立即认出她,当年与这位摩洛哥外科护士长并肩工作的画面闪回张柏根医生脑海。难掩激动的两位老人迎向对方,卡蒂迦从轮椅上站起来,握住了张医生的手。

这是跨越近50年的握手,也是跨越50年的情谊,在场的中摩两国人士,无不被此情此景感动。

张柏根回国后向《新民周刊》记者回忆说,卡蒂迦当年是一位能干的护士,首批上海医生驻扎到医院后,卡蒂迦就常常与他们搭档工作。在照相机非常稀罕的年代,首批医疗队员留下的照片很少,医疗队回国前一天,卡蒂迦找到医疗队员,与他们留下珍贵的合影。当时摩洛哥社会还十分保守,女护士长卡蒂迦通过这样的行动,表达她对中国医生的信任和尊重。

张柏根医生说,重返摩洛哥,在当地医院的安排下,他和卡蒂迦一家专门回到当初工作的塞达特哈桑二世医院,寻找到当年与卡蒂迦合影的位置,再次拍下一张合影——为他们自己,也为上海援摩历史,留下珍贵的记忆。

2025年7月14日,中国驻摩洛哥大使李昌林在《人民日报》大使随笔专栏发表题为《“北非花园”开出友谊之花》的署名文章。

他在文中说:50年来,中国援摩医疗队累计诊治588万人次,住院收治84万人次,完成手术55万余台。他们帮助难产婴儿呱呱坠地,给视障人士带来光明,为受伤民众消除疼痛,让重症患者重获新生。医疗队还帮助所在医院建立规范化诊疗流程,捐赠先进医疗设备,为提升摩洛哥医疗水平不懈努力。

文中李昌林大使高度肯定了医疗队的价值:“中国援摩医疗队不仅是守护生命健康的使者,也是两国民心相通的桥梁。无论是重大公共卫生事件期间,还是2023年摩洛哥遭遇强震之后,中国医疗队坚守岗位,坚持生命至上,与摩方共克时艰。正是在一场场没有硝烟的战斗中,两国人民的手握得更紧,心贴得更近。”

带着时代使命,扎根偏远地区

直到今天,85岁高龄的张柏根医生也并不清楚,50年前,组织究竟是根据怎样的标准挑选他担任首任上海援摩医疗队的队长,但那个年代的知识分子,有着最朴实的信念——不辜负组织的信任,国家需要的时候必须挺身而出。

当时张柏根的儿子和女儿都还没上小学,家中上有老下有小,但当卫生部门领导征求他意见时,他没有犹豫。张柏根记得,从接到任务到出发,准备的时间并不长,1975年9月11日,全队匆匆启程。有一个小插曲是,按照当时的规定,所有队员都被注销了户口,两年后回国才重新“落户”。

首批援摩队员共12人,其中10人为医护人员,来自上海各家医院,还有一位翻译、一位厨师。上世纪70年代,国内对海外生活几乎一无所知,更何况是遥远而陌生的北非,保障饮食就成为了首要的保障目标,其他的问题,只能到了摩洛哥再一一解决。

张柏根到达摩洛哥开始工作后,对中国向摩洛哥派出医疗队的历史背景逐渐有了更深的认识。

摩洛哥位于非洲大陆西北端,是联结非、欧两大洲与阿拉伯世界的“桥梁”。1958年11月1日,中摩正式建立大使级外交关系。摩洛哥是最早同新中国建交的非洲国家之一。在上世纪70年代特殊的国际环境中,中国需要非洲兄弟的支持,而派出医疗队的形式,打开了中摩民间外交的大门,巩固了两国的友谊。

中国派出医疗队在摩洛哥长期驻扎,在当时的非洲和阿拉伯世界也引起了不小的反响,摩洛哥一家报社的记者在首批中国医生驻扎的基层医院采访一整天,把中国医生的工作情况写成报道发表在报纸上,报纸上还刊登了张柏根手术中的照片。中国医生的形象从此在摩洛哥人的脑海中留下印象。

作为最早的民间团队,当首批援摩洛哥中国医疗队员来到塞达特时,这个偏远小城里几乎所有人都是第一次在生活中见到黄皮肤的中国人。不要说老百姓,就是医院里的医护人员,也不知道这些中国医生能做什么、能留多久。

张柏根医生回忆,最初的三个月,全队人员经受住了考验。到医院第二天,医疗队就投入了工作,白天的门诊、手术,夜晚的值班、急诊,中国医生的工作被排得满满当当。最终,中国医生凭借专业能力和奉献精神得到了当地人的信任和尊重。

在摩洛哥医疗架构中,基层公立医院只提供基本医疗服务,如果遇到疑难杂症,只有首都大医院才有能力救治;而经济条件好的患者则直接去名医汇聚的私立医疗机构。但首批中国医疗队员驻扎一段时间后,他们发现,一些经济条件好的患者也开始去哈桑二世医院找中国医生看病、手术。

考验除了来自繁重的工作,还有生活上的不便。尽管有中国厨师,但巧妇难为无米之炊,在以牛羊肉为主,严重缺少蔬菜的国度里,这些南方医生只能努力适应。队员住宿的院子里有一片长满野草的荒地,厨师和队员们一起动手整理成菜园。从此,自己种菜也成了50年来援摩医疗队的传统——并非闲情逸致,而是为了解决切实的生活困难。

在通信不便、生活条件艰苦的时代,第一批援摩医疗队队员两年没能回国探亲,坚守在摩洛哥基层医院,为上海医疗援摩事业树立了口碑、奠定了基础。张柏根至今记得,回国前省长在家中设宴款待队员们,席间省长问张柏根:中国还会继续派医疗队到摩洛哥吗?面对这个问题,并非外交人员的张柏根从援摩医疗队员的角度诚恳地回答:“如果我们这批队员做的工作受到大家的认可和欢迎,为什么不会有第二批呢?”

此话之后,是2000多人、跨越半个世纪的接力奉献。

与国内相比,无论是基本生活条件还是医院内的医疗条件,医疗队面对的都是与国内差距很大的情况。

第194批援摩洛哥中国医疗队总队长范晓盛向《新民周刊》介绍说,中国医疗队驻扎的医院,在设备和技术水平上讲,可能还没有达到国内县级医院的水平。因此上海医生到了当地,必须从专家转变为“全能选手”。从生活条件而言,尽管现在已经比几十年前大为改善,但跟国内的生活相比还是存在巨大的差距。“本格利甚至没有超市,现在有一家小超市了,可以买到方便面,一袋方便面二三十元的价格,但至少是能买到了。”

就是在这样的环境中,中国医生兢兢业业、一丝不苟完成医疗工作,通过每一次的问诊、检查、手术,解除患者的病痛,完成自己的使命。

白衣执甲,与摩洛哥百姓命运与共

塞达特、梅克内斯、本格里、塔扎、沙温、穆罕默迪娅、拉西迪亚、阿加迪尔……摩洛哥当地人都未必熟悉这些地名,但2000多位参加上海援摩医疗队的队员们,对这些地方却都非常熟悉。更有像东方医院马良翰医生这样7次援摩的“老兵”,早已将摩洛哥视为自己的第二故乡。

50年来,上海医疗工作者在摩洛哥偏远地区切切实实地治病救人、服务患者,与摩洛哥人民命运与共。

摩洛哥卫生部前秘书长拜尔福吉赫表示:“中国医疗队本着奉献、合作、担当的精神,发挥专业力量,为呵护摩洛哥民众健康、改善摩洛哥医疗条件作出了不可替代的贡献。”

第194批援摩洛哥中国医疗队由上海多家医疗机构的78名队员组成,在2021年10月海外新冠疫情还十分严重的情况下启程赴摩洛哥。

总队长范晓盛介绍,在中国医疗队驻扎的医疗点,上海医生们承担了大量的工作。以拉西迪亚分队所在的医院为例,这家距离沙漠较近的医院,总共有30多名医生,其中10名是中国医生,占比达三分之一。总体而言,在上海援摩医疗队驻扎的8家医院里,中国医生承担了医院大约一半的工作任务。

在摩洛哥公立医院,产科是最忙的科室,由于缺少规范的产前检查,产科常常要处理各种棘手的问题。基于当地所需,中国医疗队队员构成中,产科医护人员也是占比最大的。中国医护人员基本占医院产科人员的一半,在最艰苦的岗位上,中国医生发挥了举足轻重的作用。

“我就是由中国医生接生的。”“我的女儿生孩子,是中国医生做的手术。”“家里亲戚骨折,是中国医生治好的。”在有医疗队驻扎的地方,只要走到街头巷尾问起中国医生,你大概率会听到这样的回答。当地人的印象中,中国医生代表着技术精湛、认真负责。

范晓盛介绍,围绕孕产妇围术期的管理,医疗队开展了线上学术交流,会上不仅有中国的产科医护人员拿出他们在临床上遇到的有难度的案例,一起分析讨论,还有摩洛哥医护人员介绍他们的临床指南和建议。医疗队还邀请了国内的高级别专家,为医疗队给予专业指导。“希望这样的学术活动能够为当地产科医疗水平的整体提升带来一些帮助。”

援摩洛哥中国医疗队员在摩洛哥医院日夜坚守、兢兢业业工作;上海医疗系统提供全力保障——共同的信念,推动中国医疗援摩事业得以不断取得突破。

50年白衣执甲,信守护佑生命的庄严承诺。一代又一代中国白衣天使生动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,在异国谱写下大爱之歌。

放大

放大 上一版

上一版