蛇,让人爱恨交织

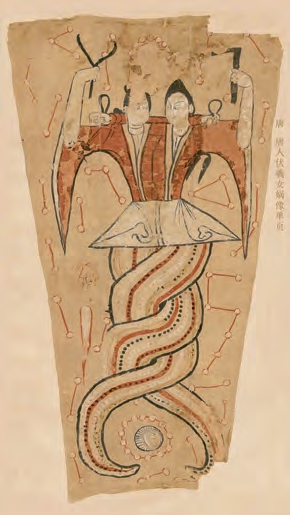

左图:唐人伏羲女娲像。

左图:椒盐大王蛇。

上图:中药材乌梢蛇。

无论是在十二生肖,还是作为现实中的动物,蛇都是矛盾般的存在,既是“吉祥之兆”,又是“邪恶之身”,兼具毁誉参半的双重文化色彩。

撰稿|蒲琳

2025年虽是农历乙巳蛇年,但无论是在十二生肖,还是作为现实中的动物,蛇都是矛盾般的存在,既是“吉祥之兆”,又是“邪恶之身”,兼具毁誉参半的双重文化色彩。

一方面,人们畏惧蛇的致命毒性和攻击性。不久前发生的27岁女游客在三亚被蛇咬伤身亡事件便再次让人对蛇蒙上了一层恐惧的阴影。

另一方面,随着生产力的发展,人类祖先掌握了降服或者提防这种猛兽的能力,对于自然和动物的认识也有了提高和发展,开始将动物身上令人崇拜的生理属性赋予象征意义。

由畏转敬

在生物学上,蛇起源于约1.81亿年前的早白垩纪,是蛇目爬行类动物的总称。它有约500块骨骼,是世界上骨骼数量最多的动物,也是最灵活的动物之一。全世界目前有3000多种蛇,大体可分为毒蛇、游蛇和蟒蛇三类。

“蛇”字的最初形态见于甲骨文中的“它”,就像一条蛇的形象,头部尖锐,身体弯曲。上古之时,人类的先祖居住在草野之中,经常忧虑蛇的出没,所以见面时互相询问“无它乎?”,意思是“没遇见蛇吧?”。篆文开始出现“蛇”字,写作“虵”。在隶书和楷书阶段,“虵”字进一步简化为“蛇”。

以普通人的观感而论,蛇类状貌奇特,天生给人一种恐怖与厌恶感。正如唐代李德裕在《谪岭南道中作》中写,“愁冲毒雾逢蛇草,畏落沙石避燕泥”。区区两句就写出了作者在谪贬途中处处提心吊胆的感受。《广东新语》也提到岭南“蛇之类甚众……蛇种类绝多……予不欲言,宁言猛虎,不欲言毒蛇也”。

这种恐惧感还反映在汉字上,连带着产蛇的地方也跟着“倒霉”,比如汉代的《说文解字》就明确声称,“南蛮,蛇种”、“闽,东南越,蛇种,从虫门声”……

“就像我们看到蛇下意识会觉得内心一惊,会很害怕,我觉得这其实是一种长期演化沉淀下来的原始反应。因为蛇曾经是对我们的生活构成很大威胁的一种生物。”中国社会科学院文学研究所民间文学研究室助理研究员左怡兵早前在接受媒体采访时表示。

不过,古人也认为,蛇是人类之祖,故而非常崇拜和敬畏。

在我国出土的绘画作品中,大家都很熟悉的人类始祖——伏羲、女娲,大多以人首蛇身的形象出现;商周时代,蛇被看作是神灵和巫师通灵天地的助手,这一时期的考古文献里发现了很多玛蛇、践蛇、操蛇、戏蛇的例子;被称为上古三大奇书的《山海经》里,描述蛇的内容出现了100多次,蛇的种类有20余种。

秦汉以后,我们祖先对蛇的热情也并未减少,但属于蛇的正面形象的意蕴更多地被投射到龙身上。十二生肖中,蛇排第六,紧随龙之后,通常被称为“小龙”,由此可见蛇与龙关系之密切。很多学者认为,龙的形象包括蛇身、兽脚、马毛、鬣尾、鹿角、狗爪、鱼鳞和须。而蛇占有其中的主干部位,龙的基本形态也是从蛇演化而来。

在古代艺术品中,龙与蛇的形象始终交叉出现,似龙似蛇、亦龙亦蛇的纹样极为常见。比如,现藏于湖北省博物馆的曾侯乙尊盘,从尊口到盘足均雕刻着蟠虺纹。在民间,蛇与鱼相配而成“鱼龙变化图”、与龟相配而成“玄武”图、与兔相配而成“蛇盘兔”等,均是深受欢迎的吉祥图案。

正如四川省文物考古研究院研究员黄剑华在《月读》杂志2022年第2期发表的《中华文明与龙蛇崇拜》一文中所说:“蛇在古代并非都是先民们的亲近之物,特别是毒蛇往往造成对人畜的伤害,从而引起古人对蛇的戒备与提防,可能正是由于这个原因而形成了对蛇的敬畏,加上原始思维中对蛇的联想和神化,从而使蛇成了崇奉的象征。”

由畏而敬之后,蛇就不再是精神上让人拒绝的事物,人们还逐渐发掘蛇身上的特点,想象成某种优点。比如蛇会蜕皮再生,在古人看来就是长寿的象征;繁殖能力强意味着子孙绵延,多子多福……

从食蛇到禁止

但这也并不是说,古人就因此彻底对蛇类敬而远之了。对于早期人类而言,蛇类与其他野生动物一样,是一个寻常的食物来源。《山海经》里就有食蛇的记载,譬如“……黑齿国在其北,为人黑齿,食稻啖蛇”,“又有朱卷之国,食象。又有黑人,虎首鸟足,两手持蛇,方啖之。”

如果说《山海经》多少带有点神话色彩,那另一些古籍则确凿无疑地显示,岭南的一些古代少数民族自古以来就食用蛇肉。北魏的《水经注校》里说,“(交趾)山多大蛇,名曰蚺蛇,长十丈,围七八尺……山夷始见蛇不动时,以大竹籖籖蛇头至尾,杀而食之以为珍异”。

南宋的周去非在《岭外代答》也提及:“深广及溪峒人,不问鸟兽蛇虫,无不食之……至于遇蛇必捕不问短长……悉取而燎食之。”

晚至清代,根据《粤西丛载》的记载,对于当时岭南的“俚民”而言,蛇就是他们普通人家的平常食物,烹制蛇类食品的本领是他们日常生活中必不可少技能,就像以面食为主的北方人必须会擀面、做馒头一样。

曾经,广东人爱吃蛇是不争的事实,其烹饪蛇馔的技术更堪称全国首屈一指。他们可以以炒、烩、煎、扒、扣、煲等烹饪方法,将蛇肉与其他配料配合,做出千变万化的蛇菜来。

而2023年底,电视剧《繁花》把众人的目光聚焦在了本已沉寂的黄河路上,剧中老板娘们踢馆“至真园”必吃的椒盐大王蛇,也给人留下了深刻印象。可以说,上世纪90年代,从黄河路爆火起来的蛇肉料理——椒盐大王蛇,是当时商务宴请中当之无愧“扎台型”的压轴菜。

但由于我国目前已明确,全面禁止食用国家保护的三有陆生野生动物以及其他陆生野生动物,包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。蛇就涵盖其中!并且,无论野生蛇还是养殖蛇,均尚未列入《国家畜禽遗传资源品种目录(2021版)》,无论是经营单位还是个人都不得以蛇为食材加工餐食。

换言之,商家偷偷卖蛇或食客吃蛇肉以及自己捕蛇吃,都属于违法行为。椒盐大王蛇如今只能存在于人们的回忆和想象之中。

更值得一提的是,吃蛇肉不仅涉嫌违法,还有食品安全问题。很多人以为只要把蛇肉处理干净、烹煮加热就可以放心吃了,但并非这么简单。

吃蛇肉最危险的就是寄生虫。蛇类是人兽共患性寄生虫病的自然保虫宿主和传染源,可携带多种寄生虫,比如舌形虫、裂头蚴、曼氏迭宫绦虫、颚口线虫等等。其中裂头蚴、舌形虫、毛细线虫、曼氏迭宫绦虫感染率较高。

曾有公开报道称,广东一34岁男子每年都吃蛇肉、生蛇胆,类似的饕餮盛宴不下十次后,出现意识不清、肢体抽搐、浑身乏力症状。经系统的影像排查脑部,发现其颅内居然盘踞着一条长约6厘米的活虫。

这些寄生虫,常见寄生于人体的眼部、四肢、皮下、内脏,有些寄生虫如裂头蚴会在体内游走,还可能进入大脑,损伤器官组织,引起严重后果,比如出血、失明、败血症、炎症反应,甚至死亡。

除此之外,蛇肉还可能存在病毒、细菌感染,毒素处理不彻底,重金属超标的风险。

中药里的“活宝藏”

根据现行的相关法律法规,蛇依然可以养,但只能以药用、展示、科研等非食用目的进行养殖和销售。由此可见,蛇与医学有着千丝万缕的联系。

在医学界,从古希腊神话到现代医学,无论是医学院的校徽,还是救护车的标志,都可以看到蛇的元素。比如,世界卫生组织的会徽就是由联合国标志和一根蛇绕权杖构成,系1948年第一届世界卫生大会选定的。据世卫组织官网上的介绍,由蛇盘绕的权杖很久以来一直是医学和医学界的象征。它起源于古希腊“医神”阿斯克勒庇俄斯的故事,其权杖上就盘绕着一条蛇,象征着神奇的治疗力量。

同样,在中国传统文化中,蛇类药材在经典医籍中早有记载。

我国现存最早的药学专著《神农本草经》对蛇蜕有过阐述:“味咸,平。主小儿百二十种惊痫,瘈疭、癫疾,寒热,肠痔,虫毒,蛇痫。火熬之良。”其精准概括了蛇蜕的性味、主治病症及炮制方法。在古代,医疗水平有限,小儿惊厥、癫痫等病症频发,蛇蜕凭借其祛风定惊、解毒退翳的功效,成为医家治疗此类病症的关键药材。医家们会洗净、烘干蛇蜕,按一定比例与其他药材配伍,制成汤剂或丸剂,用以救治患病孩童。

《本草纲目》对蛇类药材进行了系统梳理。书中详细记载了乌梢蛇、水蛇、蝮蛇等多种蛇类的药用价值。乌梢蛇,具有祛风通络、定惊止痉的作用,常用于治疗风湿痹痛、中风半身不遂、小儿惊风等病症。在临床应用中,医家常将乌梢蛇与其他祛风除湿、活血通络的药材配伍,治疗因风寒湿邪侵袭经络导致的关节疼痛、屈伸不利等病症,疗效显著。

唐代柳宗元在《捕蛇者说》中的一段描述则让人对蛇类药材的药用价值有了直观感受——“黑质而白章,触草木尽死;以啮人,无御之者。然得而腊之以为饵,可以已大风、挛踠、瘘、疠,去死肌,杀三虫。”异蛇虽令人闻风丧胆,但其制成的药材却有神奇疗效,能治愈多种恶疾。

同时,中医药里还有“以毒攻毒”的方法,用蛇毒化解风险,使其成为治疗疾病的良药。中医理论认为,疾病的发生是由于人体正气不足,邪气入侵。对于一些顽固的、毒性较强的病症,用具有毒性的药物来对抗病邪,可起到以偏纠偏、以毒攻毒的作用。蛇类药物的毒性可以激发人体的正气,调节人体的阴阳平衡,从而达到治疗疾病的目的。同时,中医在使用蛇类药物时,会根据病情、患者体质等因素,严格控制剂量和用法,并通过炮制等方法降低药物的毒性,以确保用药安全有效。

如今,随着现代医学技术的进步,对于蛇毒当然有更为细致的研究探索——蛇毒是一种复杂混合物,含有蛋白质、多肽、酶类等多种生物活性成分,不同种类蛇毒成分和药理作用各异,如神经毒素作用于神经系统,血液毒素影响血液凝固和循环系统,等等。

放大

放大 上一版

上一版