社区的“碳普惠”,焕新老房、老街、老小区

斜土路上的“卢宛816”黄浦区人才公寓

人才公寓的快递机器人送货上门 本版摄影 本报记者 刘歆

南昌路127弄的“大猫”墙绘成为网红打卡点

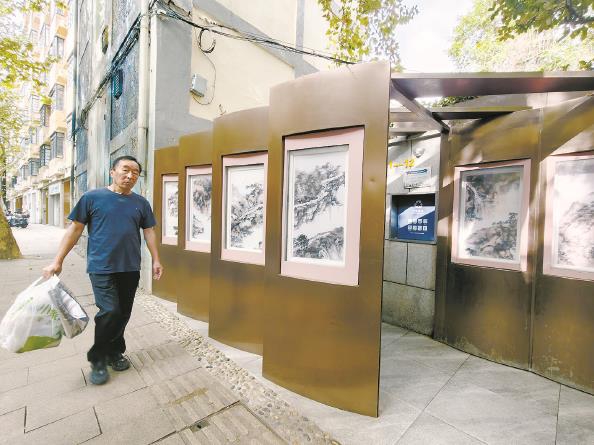

南昌路290号的屏风式垃圾箱房装饰了水墨国画

本报记者 姚丽萍

今天,2025可持续全球领导者大会在浦西世博园区举行,大会关注的焦点之一:绿色低碳。

近年来,从地方立法到社区实践,上海以“碳普惠”激活无废城市细胞,让“低碳城市”的成长之路充满创意与活力。其中,社区“碳普惠”更为基层治理提供了诸多新路径,让老房、老街、老小区的焕新之路可圈可点。

一个案例

“卢宛816”的低碳生活

本周,斜土路上的“卢宛816”,有了一个新身份——2025年黄浦区新一批人才公寓。

在申城,一个社区“碳普惠”典型案例是,老旧楼房积极应用低碳技术,焕新为“住有所居、住有宜居”的青年公寓或人才公寓。比如,斜土路上的“卢宛816”。

曾经,因为在旧改动迁中烂尾,斜土路816弄一处居民楼荒废多年。2021年改造焕新为保租房青年公寓“卢宛816”,本周又正式挂牌为人才公寓。

从烂尾楼到人见人爱的人才公寓,就地取材、变废为宝,让绿色低碳成为“卢宛816”与生俱来的品格。走进大堂,分散各处的照明光源,都采用LED节能灯,每只不过五六瓦,但布局疏密有致,足够亮堂。公寓里共有93套房,每套厨房都使用清洁能源电磁炉。不过,公寓里最有趣、最魔性的“低碳代表作”,还是要数“机器人快递小哥”。这位小机器人,天天守在大堂门口,外卖、快递来了,它负责集中收集,再穿过长廊,乘上电梯,分门别类送到各个房间。“有了小机器人,所有快递外卖集中收发,既方便安保,也节约能源,电梯的使用频率大幅下降了。”“卢宛816”店长席骏的账本里,“节能账”真不含糊。接下来,“低碳生活”还能再挖潜。国庆、中秋、元旦……重要节日,公寓聚会是保留节目,平常周末也常有聚会,大家都喜欢喝咖啡,咖啡渣,不能浪费了,以后就来做绿植土壤吧,大厅里也就有了“低碳盆景”。

“卢宛816”,是申城保租房中的一个,也是城市更新探索“绿色低碳”的一件新作品。依据《上海市城市更新条例》,开展城市更新活动,要按照规定进行既有建筑绿色改造,并发挥绿色建筑集约发展效应,打造绿色生态城区;通过对既有建筑、公共空间进行微更新,持续改善建筑功能和提升生活环境品质。换言之,“绿色低碳”也是城市更新鲜明的立法价值取向,这样的价值取向在保租房的建设和运维中得到了充分体现。

“卢宛816”,由上海永业福高置业发展有限公司开发运维,永业福高党支部探索“社区合伙人”模式,让治理方式从粗放管理向依托议事机制、探索租户自治、融合智能安防的精细化以及智能化服务等方向升级;让治理理念从事后应对向事前预防、事中协商、共建共享的主动治理等方向优化。结果是,有趣的“低碳生活”更具烟火气、凝聚力,也提升了治理效能、增强了归属感。

一项需求

“秒到账”的回收激励

小区里,一个智能回收箱,拿起手机点点小程序,扫扫二维码,纸张、塑料、金属、玻璃、旧衣物,分门别类投进去,积分就来了,攒够5000分,提现,5元钱,秒到账。

“今年年底前,这样‘秒到账’的回收激励,就要跟龙门邨的居民见面啦!”说起好消息,老西门街道龙门邨居民区党总支书记黄鹰很开心——一个老小区,老旧垃圾箱房不见了,取而代之的,是最时尚的精品示范垃圾箱房;“秒到账”的回收激励,更是“碳普惠”实实在在的正向激励。

龙门邨,一个不简单的老小区。它芳邻众多,最著名的是文庙。目前,文庙正在大修,中华路文庙路路口,街角墙上,一幅街区地图,标注了龙门邨的方位。文庙东南方,尚文路133弄,大拱门上,三个繁体大字:龙门邨。龙门邨,是吾园、龙门书院、龙门师范和江苏省立中学上海中学的旧址,始建于清同治四年(1865年),经历晚清、民国两个历史时期陆续建成,人称“缩微的万国居民建筑群”。

今天,走进龙门邨,依然可以看见西班牙式、苏格兰式、古典巴洛克式和中国江南民居。1999年,龙门邨列入“上海市优秀历史建筑”。当申城完成了历时30年的大规模成片旧改,蓬莱路、梦花街、先棉祠街……老旧街区告别往日喧嚣,一下子安静下来,人们忽然发现,西门老城厢,距离文庙不远,还有一个龙门邨,气质很特别,有烟火气,更有书卷气,进了大门,一路往里走,门头一道又一道。咏庐、仁庐、松庐、草庐、方庐……上海最深最长的弄堂就在这里了。

如今,“最深最长”的弄堂,住着437户居民,老居民占比1/3,更多的是新居民,新居民大多是租户,不少都属于新就业群体,快递小哥、家政护工为数不少。

最近五六年,上海大力实施生活垃圾分类,对老居民而言,垃圾分类是新时尚更是生活日常,而对不少新居民而言,适应、养成分类习惯,不只要知晓“四分类”,更要积极参与无废回收。所以,“秒到账”的回收激励,运用社区“碳普惠”激活了“无废城市的细胞”。在龙门邨,带动新老居民参与无废城市建设,让大家都成为低碳社区的活跃分子,居民区党总支下了大功夫。

事实上,“碳普惠”应用场景,正在成为申城众多低碳社区的标配。重要动因是,去年6月5日起实施的《上海市无废城市建设条例》,倡导探索建立碳普惠机制,开发具有针对性的碳减排项目和场景,将单位或个人的减碳行为进行量化并赋予价值,运用商业激励、市场交易等方式,引导公众参与无废城市建设。

在申城社区,废弃物回收活动要依法实现——从处理一件事到解决一类事,构建起常态化的长效回收机制。“沪尚回收”等回收主体企业主动进入小区有偿回收,增强广大居民资源回收再利用的环保意识,倡导可持续发展的绿色生活理念,发动更多居民参与共同营造宜居社区。

若要点评最受居民欢迎的“碳普惠”应用场景,不只有“秒到账”的回收激励,还有装修垃圾智能收。最近一两年,众多小区垃圾回收实施一系列智能化改造。其中,具有自主知识产权的组合式装修垃圾回收箱,让投放、运输有序衔接,形成“线上管理+线下服务”的社区服务新模式,实现了装修垃圾“不落地”,环境友好度大大提升。实践表明,即便老旧小区,借助高效社区治理搭上智能化“科技快车”,便能以绿色科技改变生活,实现垃圾源头减量,便捷、高效、无障碍——这是“低碳社区”的新时尚,也是新需求。

一种趋势

新奇巧的垃圾箱房

在申城,垃圾箱房升级换代,正在成为社区“碳普惠”的新趋势。

一两年来,以百年南昌路为代表,不少街区启动垃圾箱房升级焕新,让它们彻底告别“脏乱差”,一跃成为街边新风景。这样的新风景,究竟有多少新奇巧思,一场大赛很能说明问题。

去年,瑞金二路街道在全市率先开启“梧桐树下话分类,新时尚焕发街区活力——2.0版垃圾分类箱房设计大赛”。大赛针对辖区5个点位的垃圾箱房进行设计,每个点位各有三个作品晋级,选取其中一个最佳设计焕新垃圾箱房。大赛消息一经发布,各路设计作品纷至沓来,或出自专业设计师,或出自普通市民。

其中,南昌路168弄门口的口袋公园,是周边小区居民喜爱的聚集地,也是小朋友们的童乐园,树干上绘制着充满童趣的小松鼠、猫头鹰和小猫咪,入乡随俗,168弄的垃圾箱房,也就设计得童趣盎然,生动又俏皮。至于南昌大楼,这座历史保护建筑的垃圾箱房,如何唯美又实用?看,大面积淡黄色面砖装饰,古铜色铝板箱门,添加电子开启,历史感、烟火气、新科技,全都有!

当然,最富有标杆模样的,还要数南昌路290号,垃圾箱房变画廊。街边,四幅水墨山水画,好像四扇屏风,其实,这是垃圾箱房的外墙;绕过四扇屏风,箱房门上,也是水墨山水画;进了门,一靠近四分类投放箱,投放口就自动打开了,感应式的!居民们说,眼看着百年南昌路大变样,就是没想到,垃圾箱房也能变街景,生活环境、生活品质提升可不是一点点,看着都养眼!

2019年7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》实施,推行生活垃圾分类制度,迄今垃圾分类已成申城生活新时尚。如果说,垃圾分类1.0普及“四分类”,申城进入生活垃圾无害化、减量化、资源化起步阶段;那么,垃圾分类2.0就是以“高质量发展、高品质生活”为目标导向,从最贴近居民生活的垃圾箱房入手,以形象之变、功能之变带动治理效能之变。事实上,低碳城市的一个目标正是:持续提升社区源头投放环境,让垃圾箱房便利化、智能化、景观化,鼓励市民热情参与社区治理,共同践行低碳绿色生活。

时至今日,绿色低碳已是全球治理共同话题。在申城,当众多街区、社区、小区积极依法参与无废城市建设;当新时尚变成新风景,更多资源、更多力量有序参与基层治理,治理效能也将因此提升。

放大

放大 上一版

上一版