断颈重生记

医生妙手让断颈重生

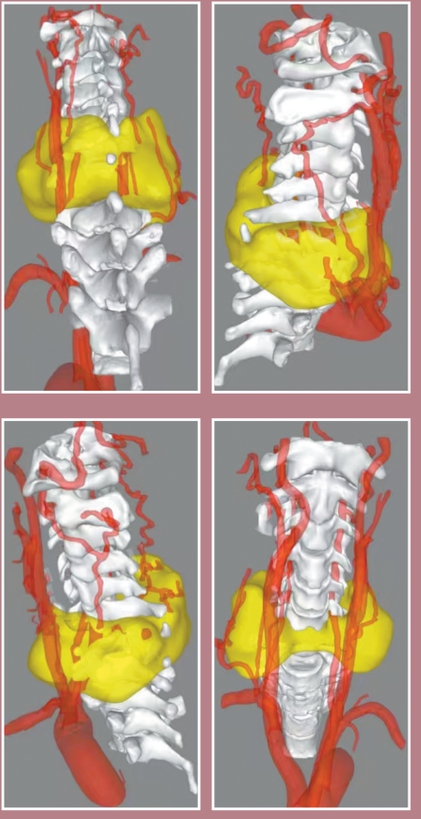

CT三维重建提示颈椎离断部位情况严重复杂

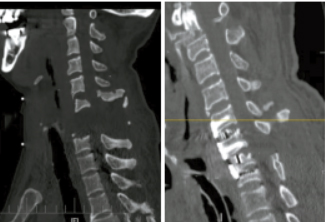

术前(左)、术后影像对比,手术效果良好

本报记者 郜 阳

三个月前,一个再平常不过的下午。

突如其来的电话,把李颖(化名)推向了人生的至暗时刻。电话那头,丈夫的工友急促地喘着气:“他被车间的机械臂给砸了,现在已经神志不清了。”

120呼啸着,把伤者送到了当地医院。此时,他的肢体已经不能活动,口鼻腔内满是鲜血……即刻开展的CT检查,带来了一个令在场所有人震惊的事实:颈椎罕见的离断式重度脱位。

三天后,上海长征医院(海军军医大学第二附属医院)急诊、重症医学科ICU内,骨科副主任、颈椎外科病区主任陈华江见到了患者。

从业30多年了,见惯大风大浪的陈华江,心里还是“咯噔”一下——从未见过如此严重的颈椎离断伤。

李颖几乎是带着哭腔向医生表达一家人的急迫和坚决:不管怎么样,哪怕只有一线生机,我们也愿意尝试。

一线生机,用在这场手术上,都能说是“夸张”的。陈华江说,这是自己经历的最为凶险的颈椎外伤手术。

6月18日,手术室的灯熄灭,走出来的陈华江摘下口罩,向李颖露出如释重负的笑容。

两个月后,陈华江再次收到患者女儿传来的微信视频,里面那个身着病号服的孱弱身影,已经可以连贯完成抬手放下的动作了。

这是医学的奇迹,也是生命的奇迹!

一 鬼门关,术前就走了几遭

2025年5月31日,15时许。江苏常熟某工厂,一只机械臂毫无征兆地从高处砸下,李安(化名)的人生,从此刻起发生巨变。

他摔倒了,脸朝地。工友们见状赶紧拨打了120急救电话,他被送到了当地医院。

到急诊室时,他已经神志模糊了,呼喊他,只能“嗯嗯”地简单回应,再也说不出其他话来。很快,血压下降。“快,补液!”所有人都感受到了紧张,还有不妙。

就在李安做完CT后,突然出现血压消失、心搏骤停。医生立即开展心肺复苏,并实施气管插管。“插管时,他的嘴里门牙掉了,舌头也有裂伤,多处出血,真的惨不忍睹。”家属回忆。按压3分钟后,他恢复了自主心率。可要维持一个稳定的血压,只能靠升压药物。

此时,拍片结果也来了——颈椎呈离断式大跨度重度脱位,其严重程度犹如“身首离断”。

接诊医生当机立断:“去上海长征医院碰碰运气吧,那里是中国颈椎外科的重要中心。”

6月3日,李安被送到了上海长征医院急诊、重症医学科,主任李文放立即组织会诊和急救。

“从未见过如此严重的颈椎离断伤。”陈华江心里一惊,“大拿”们都来了,著名颈椎外科专家、终身教授袁文和王新伟教授等专家也没遇到过。国内外文献也没有这样严重的病例报道——这种外伤能到医院的概率都很低,更别提接受手术并活下来。

办公室里,他从电脑上调出当时的影像,比画着说,人的颈部有两根动脉向大脑供血。患者一根动脉已完全闭塞,可能是血凝块和软组织将血管闭合没有造成大出血;另一根动脉受创被拉长后变得很纤细,勉强向大脑供血……

看过患者后,陈华江迅速联合急诊、重症医学科、麻醉科组成多学科会诊。

“当时若不进行手术,患者的血压和呼吸等生命指征已经极不稳定,患者结局只有一个。”他解释,“脊髓损伤必然会逐渐向上蔓延,最终累及呼吸和心血管中枢,造成患者死亡。”

陈华江本想请神经外科为患者做一个血管造影(DSA),明确颅脑血供,但李安的血压太不稳定了,在有升压药维持的情况下,稍一搬动,血压就会掉到50mmHg以下。

神经外科更担心,血管造影过程中打入的造影剂会引起血凝块松动,而导致患者椎动脉再次大出血。

不手术,患者必死无疑;做手术,犹如火中取栗。该怎么办?

二 “想在世间有个能叫爸爸的人”

“那一刻,你想到了什么?”

这个问题,陈华江被问了很多次。“在脊柱外科,尤其是颈椎外科,总是充满风险的。”他悠悠地说,“有一些手术,需要医者面对困难,能挺身而出。”

思绪万千。他想起了杨杨(化名),一个患有唐氏综合征的特殊孩子。8年前,本已严重颈椎畸形的11岁男孩因一次意外摔倒导致头颅和颈椎的交界处——寰枢椎发生严重脱位,将其推到了生死边缘。

寰枢椎是人体的第1节和第2节颈椎。这一部位颈椎管所容纳的高位脊髓,毗邻控制人体心跳和呼吸的延髓,一旦出现损伤不仅会导致瘫痪,还会直接造成病人心跳、呼吸障碍。

那场手术,也是陈华江做的。那年,为了给孩子一个更美好的明天,他毅然选择了风险和难度更高但效果最好的“寰枢椎复位固定术”。那一次,他为年轻的生命实现了寰枢椎完美的解剖复位,颈脊髓压迫得到完全解除。术后第三天,杨杨就在家人和医护人员的搀扶下,重新站了起来。

“明天”,一个多么不起眼的词。对你我而言,明天不过是日历上平淡无奇的一页;可对李安来说,明天,是悬在生死线上的一缕微光。

要知道,手术面对的不确定因素太多了!不仅是颈椎重度脱位,还有椎动脉损伤,重度脑脊液漏等等,这些没有前例可循的种种难题,都会造成下不了手术台的局面。

“你又是在哪一刻下定决心做这台手术的?”

或许,是在家属齐刷刷地写下“坚决手术”时——“我们那么远来上海求医,就是为了做手术。哪怕只有一线生机,也愿意尝试。”李安是家中顶梁柱,上有父母,下有两个孩子。孩子们说:“想在世间有个能叫爸爸的人。”

又或许,是李安自己展现出的、令人钦佩的生命力。“尽管意识模糊,但呼唤他还有反应,手指也能动。”孩子们说。

“20多年前,当我从长征医院骨科的前辈老师手中接过手术刀、第一次做脊柱外科手术的时候,我感到无比激动、紧张,也感受到那千钧分量。20多年来,我一直时时回想起那一刻的感受。”陈华江的眼神清澈,仿佛在和朗诵《希波克拉底誓言》的自己对话。

三 何止一个“难”字了得

那,就要和死神抢人了。

对于颈椎脱位的患者,传统上有三种手术方式——颈前手术入路、颈后手术入路、颈前联合颈后入路。

颈椎的前方骨头属于松质骨,对于钢钉及内固定的固定效果相对不牢靠。因此,当颈前的稳定性不够支撑的时候,通常会做前方后方的联合手术,来加固颈椎的稳定性。

然而,李安并没有给治疗团队“保险”的机会。

被机械臂砸伤后,他整个后颈部都有感染性的创面。此时如果做颈后入路手术,感染风险会大大增加。

“由于患者脊髓离断,硬脊膜完全破损,颈椎局部感染后,细菌会直接进入颅内,导致颅内感染,以目前患者严重外伤的状态,合并颅内感染死亡风险极高。”考虑到李安多系统功能受损,难以耐受长时间的手术,治疗团队决定为患者行一期前路复位固定术。

上海长征医院麻醉科傅海龙教授补充说,颈后入路需要患者俯卧位,对于脊髓严重损伤患者而言,其心肺功能都有不同程度受损,手术时间一长,患者极有可能直接进入衰竭期,甚至下不了手术台。

除了手术本身的难度,术中可能的并发症是死神挥舞的另一把刀,刀尖刻着的,是“椎动脉出血”几个大字——从造影结果来看,患者右侧椎动脉可能被严重脱位拉断了但又幸运地闭合了;左侧则是被拉得很细,就像一根管子拉长后变得很细,有少量血流可以供应大脑。

“不幸中的万幸,右侧椎动脉虽然可能离断,却被骨折软组织移位及血凝块堵住了出血。”陈华江感叹。不过,椎动脉压力很高,一旦出血几秒内可能就达1000—2000毫升,造成休克死亡。

在这样的情况下,每一步操作都只能慎之又慎。治疗团队选择在显微镜下操作,逐步分离暴露术野,同时还要避免过度牵拉造成的出血风险……

四 “拆弹”后看见“明天”

经历一波三折,手术在6月18日进行。

其实,陈华江是不想“拖”那么晚的,但前两次窗口,都因突然的高烧而被迫放弃。

“每一步都是险之又险。”再次回忆起那场手术,陈华江仍感到一丝后怕。

选择前路固定复位术,是一步险棋。如何复位分离严重的椎体,没有先例可循;再者,怎么确保复位固定后的颈椎稳定性,亦是拦路虎。

陈华江灵机一动,想到了“卫星钢板”这个办法。所谓“卫星钢板”,就是一大一小两块钢板。先植入小的钢板稳定断端,再植入大的钢板提升整体复位的稳定度,小钢板就充当了大钢板的“卫星”。“然后通过两块钢板、三个融合器实现前路的瞬间稳定性。”

“你见过电影里的拆弹吗?”他突然反问,又自顾自地说,“这台手术就是。”

从显露开始,李安整个颈部肿胀非常严重,里面全部都是积血和渗出液,还有组织水肿,解剖结构完全是乱的。陈华江回忆,当时每一刀下去都担心血会不会喷出来,模糊术野导致后续操作无法进行。

“我们每一步操作都需要在显微镜下进行,以确保操作的精准性。”陈华江说,“如此高压下,是会激发主刀医生的一部分潜能,将之前的所有能力都集中起来,只为完成这一件事。”

1个小时,2个小时,3个小时……走出手术室的那一刻,陈华江和等候在外的家属,都看到了“明天”的模样。

那天,李安不再用升压药了,这意味着他的生命体征趋于稳定。7月上旬出院后,他回到了当地的医院康复。前些日子,李安女儿给陈华江发来一段视频,他看上去恢复得不错,呼吸机已经拔除了,也能在家人辅助下坐起来。

“两个月的关键期,他算是挺过来了。”陈华江由衷为他高兴,可接下来的路,还很漫长。当下,李安要恢复自主咳嗽的能力——得让肺功能慢慢好起来。他不断叮嘱家属,康复过程要循序渐进,不要太激进;一定要让患者不放弃,才能更快康复。

8月19日,是中国医师节。那天,“中国医生救回‘身首离断’患者”,上了热搜。年脊柱外科手术接近14000台的长征医院,迎接了无数聚光灯。陈华江的手机,也“嘀嘀”地响个不停,有脊柱外科的老前辈的点赞,也有年轻医生的致敬。

陈华江和他的团队,依旧忙碌。甚至接受采访,都只能在工作间隙见缝插针。

“他还要用很长的时间,来恢复上肢功能。由于脊髓拉断,患者失去了双下肢功能。”话锋一转,陈华江说,也许随着脑机接口等技术的发展,他未来还有机会进一步治疗。

他想起出院那天,和李安女儿的约定。

“陈医生,我相信会有一天,爸爸能坐着轮椅,来找您复诊。”

本版图片均为受访者提供

放大

放大 上一版

上一版