八秩勤问道 刀笔耕春秋

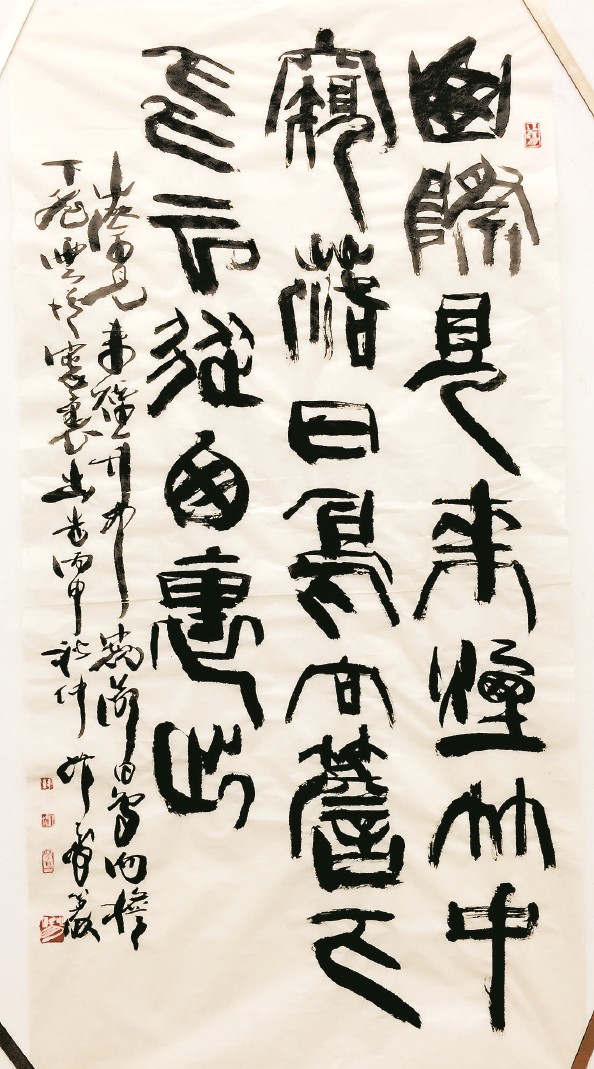

韩天衡篆书《山中杂诗》

韩天衡《荷不畏暑,与梅同格》

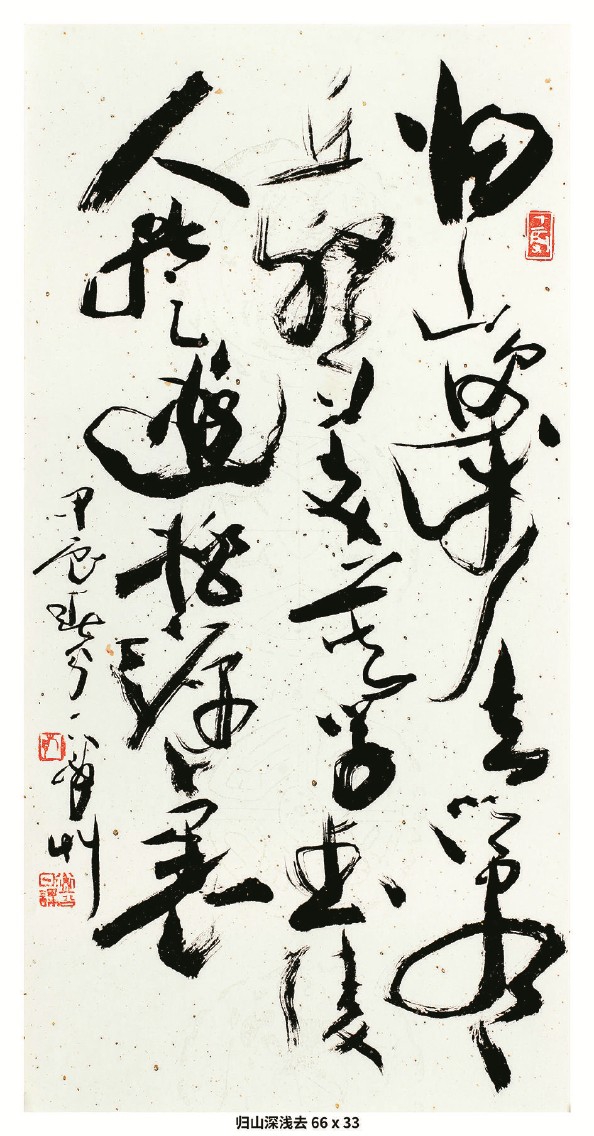

韩天衡草书《崔九欲往南山马上口号与别》

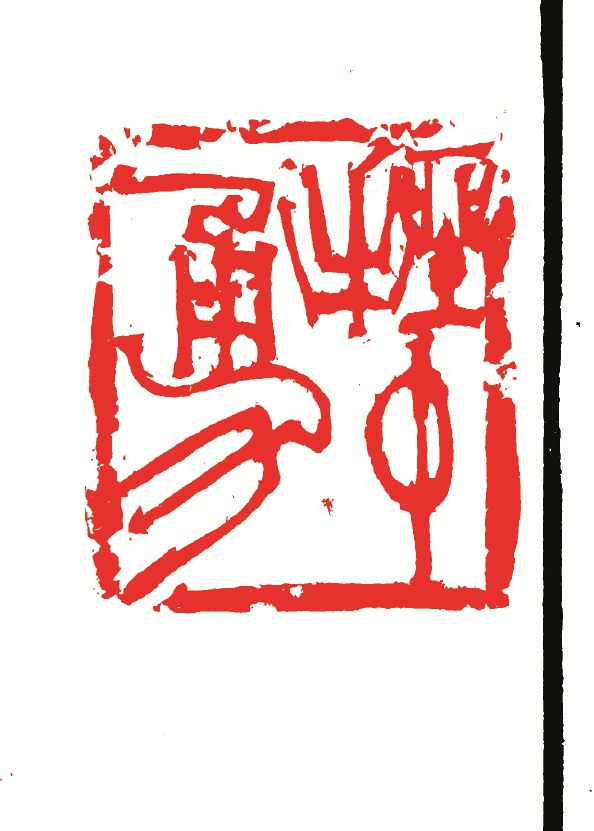

韩天衡篆刻 涛声

韩天衡篆刻 挫中勇

韩天衡篆刻 道法自然

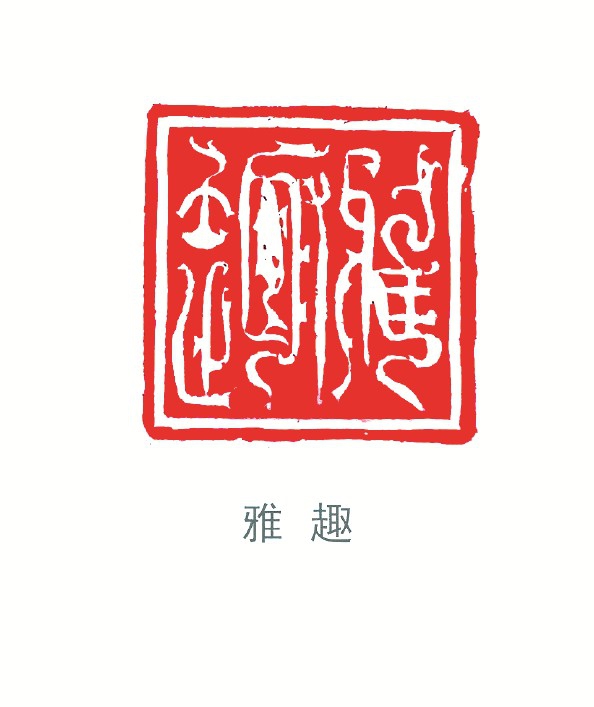

韩天衡篆刻 雅趣

“长绳系日——韩天衡学艺八十年回顾展”开幕,展览精选了韩天衡先生179件(套)艺术作品,以“雄、变、韵”三字为理念核心,在篆刻、绘画、书法中融入哲学思辨与时代精神,也生动诠释了“书从印入,印从书出”的创作理念。本刊特约孙慰祖、张伟生、徐建融三位名家,分别从印、书、画分析其风格和创新理念的实践。 ——编者

“衰年之变”与“会意创作”探索

孙慰祖

“衰年变法”是个备受关注的艺术话题。纵观韩天衡的篆刻艺术之路,最显著的特质是他始终是个不知疲惫的思想者和寻觅者。即便是在跨过“不逾矩”之年,他的艺术风格所代表的变革早已获得了引领当代篆刻大势的历史价值,他独特的技法语言已然是当代篆刻创作学理的构成部分,但他仍在思考中国篆刻未来可能的拓展,作出自己可能的尝试。

篆刻作品表现于视觉审美。历史上篆刻创作风格与技法的重大拓展基本表现于视觉元素层面上。篆刻艺术表现力及其形式的“破茧”,仍是当代印坛积极探索的课题。

将“形”的构造与印文文意的表达相互关照、协同和强化的创作探索,也一直隐约地、个别地存在于一些印人的创作中。上世纪70年代初,沙孟海曾创作了一件使用简化字的“临危不惧”,敦厚的楷书体态强调了“危”的视觉形象,读者感受到一种沉重气氛。叶一苇多年研究“诗心造印”,在这一概念下,调动文字造型、构图等元素来突出印作中的诗心、诗意的文学表达。这些尝试都体现出当代印人对开掘、深化篆刻艺术审美功能及对篆刻可能承载更多文化内涵的积极追求。

篆刻创作中建立于“形”之上而又呈现超出“形”的意味、感悟,调动多种技法形式对“文意”作出引申、渲染,使作品蕴含移情、联想的可能,是十多年来韩天衡展开的又一方向的探索。沿着这一创作思路,他陆续发表了一批命之为“会意创作”的作品,创造了篆刻审美的另一意境。

韩天衡在表现形式上对篆刻作品文字内容表达予以更直接的提示和强化,是对如何拓展篆刻艺术表现力作出的具有哲学意义的思考。

对于艰辛的自我加压,韩天衡兴致勃勃。他的表述是:“探索‘会意’创作思路,是我在这条路上走到今天,感到不能止步于以往的创变,即仅仅着眼于入印文字拓展及章法、刀法变革这一总体上属于技法范围的突破,而应进一步寻找文字内容与艺术表现更密切的融汇方式,看看能否为篆刻创作增加新的表现手段的可能性,至少在意趣、意境、情感表现上可以更丰富些。”韩天衡表示可以尝试的这些“会意创作”仍只是个人的探索;这一手法也并非在创作中普遍适用,其价值也许在于作为一种选择,提供一种思考。

韩天衡的这一探索无疑是他衰年思变的生动表现,也表明他仍未满足于以自己娴熟的陈式应对众多前来索艺的受众。他依然保持旺盛的探索欲望与艺术活力,保持对这门艺术深沉的热爱。这些作品中表现出来的思想的敏锐、形式的丰富、技法的精诣,可以说在文人篆刻家创作史上非常难得。

古法为体,新意为魂

张伟生

寻觅韩天衡先生七十多年来治艺的踪迹,笔者认为,他在书法艺术的探索上,主要有三个比较明显的审美取向。

一是追求用笔的圆浑,洒落流畅。

韩天衡早期的书法,兼攻真草隶篆,显著特点即线条圆通,使转流便,这与他致力于篆刻有关。以篆入印,熟稔篆书是必不可少的。在生涩稚拙、曲折盘旋的古文字中,他摸索用笔的规律。在篆书创作中,最具韩天衡个人符号,也最为业内人所赞扬的是草篆。此体以传统小篆为基,参以秦汉诏版、砖瓦、碑额及中山王器等文字,融会先秦墨迹“藁书”笔意,笔势翻转起伏,笔锋中侧藏露并现,笔道方圆粗细不拘,笔意映带勾连,字形错落参差,墨法枯润自由。

除了篆书,这个时期韩天衡对楷书也用力精勤,“二王”及唐人工稳端严的用笔,不仅映现在他的楷书创作中,也融入于其印章边款里。

二是追求字势的奇崛,雄肆险绝。

上世纪80年代中期,韩天衡在临习诸多风格、情趣各异的魏碑的基础上,悟得新的笔法,即通过用笔上的提按顿拙和结字上的奇崛拗执,来强化书法中的对比、冲突关系。他用夸张的手法来解构字的结体,并力图用奇肆倔强的笔势,把歪斜别扭的字态和谐地统一起来,将魏碑与帖学糅合在一起。他临摹最多的传统法帖是米芾的墨迹,探索中谈了他对米芾用笔八面出锋的理解,即在用笔书写中,要充分运用好毛笔的笔锋、笔肚和笔根。这就是韩天衡总结出来的所谓“运笔三段法”。

在追求奇崛雄肆的书风中,韩天衡擅于施展形象思维,用笔中,竭力去体会和实践古代书贤关于“横鳞竖勒”“折钗股”“屋漏痕”“金错刀”“银钩虿尾”等的寓意,同时,自己也在平凡的生活细节中获取艺术的灵感。

三是追求字态的简约,含蓄内敛。

七十多岁后,韩天衡秉持“熟帖生写”的理念,重新临习古代经典的法帖,特别是比较规整一路的汉碑、章草和魏碑。他在创作中,竭力变“放”为“收”,变“开张”为“内敛”,变“奇险”为“平整”,变“繁复”为“简约”,其书风由原来的奇崛豪宕、汪洋恣肆,逐渐转为端严简约、开合均衡。这正暗合了孙过庭《书谱》所云“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”的治艺之理。

笔者与韩先生相识相知半个多世纪,他认为艺术批评很正常很有必要,他把自己始终看成不老的学生,学无止境,没有包袱,生命不息,勇猛精进。“学艺之人,贵在‘游于艺’,而非‘奴于艺’。”

艺日进而不矜,德弥劭而愈谦,韩天衡先生的见地和攻艺之路,一定会给当今乃至后世学艺者,带来更多有益的启迪。

画苑雄风

——韩天衡绘画之我见

徐建融

韩天衡是一位出道很早的篆刻家,陆俨少、谢稚柳先生高度评价他的篆刻,更看好他在书法、绘画方面的前途。

并世的书法篆刻家中兼能绘画且画得很好的不在少数,但大多局限于兰竹等有限的题材,即使有所扩展也多将形象符号化为“简笔画”的一路。韩天衡不仅画兰竹,且画松梅、芙蓉、荷花、水仙、葡萄、禽鸟、鱼藻,甚至还画山水!他的画法,并不是简单地借鉴篆刻的刀法、书法的笔法,更多地运用了勾勒、皴擦、斡旋、渲染、烘托的画法。

我曾概括韩天衡绘画“只可有一,不可有二”的艺术特色为“艺通三绝,气壮千军”,具体为刻意变形、空间景深、刚劲刻画、色彩斑斓、置阵布势、豪迈妩媚六点。“艺通三绝”是讲他“打通”了篆刻、书法、绘画的关系,以画法为根本,融会刀法、书法而自成我法。“气壮千军”则是讲他艺术风格的霸悍、雄强特色。“刻意变形”是指他的绘画,于形象的造型是绘画性的,但又不同于“以形写神”的绘画性,而是刻意地变形为几何的构成,如他的荷花,尤其是“韩鸟”的造型,奇特的夸张手法,堪称其画风的形象代言。“空间景深”是讲他的绘画由明清以降的二维平面,上溯两宋的三维立体,通过背景的渲染、烘托,如春光、秋色、飞雪、月华、云烟等,使变形的形象置于真实的氛围中,恍惚迷离,引人入胜!“刚劲刻画”是指他的笔墨,首先不只是率意的抒写性的,哪里浓哪里淡,何处粗何处细,他都有“意在笔先”的惨淡经营;其次是霸悍的,甚至是有兵戈杀气的,如陆俨少先生所说的“用笔要杀”——杀气腾腾、斩钉截铁!“色彩斑斓”是指他的用色,不为“水墨为上”所囿,也不为“平淡天真”所拘,而是浓墨重彩,纷红骇绿,甚至有意无意地借鉴了西方康定斯基、波洛克的现代艺术,而受张大千、刘海粟泼彩的影响则肯定是有意识的,辉煌而热烈,新奇而瑰丽,上接唐代之前中国画“丹青”的传统而别开生面。“置阵布势”是讲他的章法构图,仿佛战场军阵的“如戒严敌”,主次、虚实、上下、左右、疏密、聚散、冲突、呼应,形象、笔墨、色彩,铺天盖地,各就条理又出奇无穷——这样的章法,也许是他借鉴了西方现代艺术的构成主义,但我以为更与他长期的军旅生涯有着直接的关联。“豪迈妩媚”则是讲他的绘画,不仅整体上赋予观者以热血沸腾的英雄气概,品味其细节,更含有俏皮活泼的儿女情长。

放大

放大 上一版

上一版