在喧嚣中听见自己的声音

——从美术馆悄然进入商圈说起

◆卜 翌

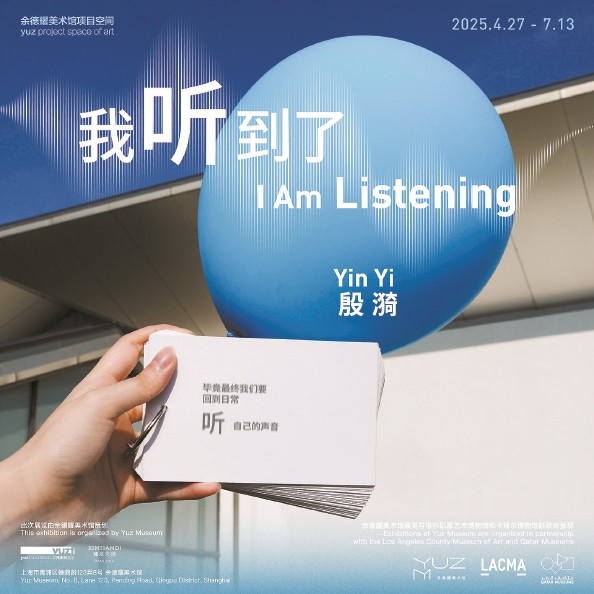

在商业化的古镇改造浪潮中,从滨江工业遗址搬迁而来的余德耀美术馆悄然注入蟠龙天地这片商业海域。本周末刚刚落幕的“殷漪:我听到了”,和此前与之同期展出的“傻瓜,离开避世之所吧”,两场高质量的展览通过声景考古、空间叙事和社区共创,将这个冷峻结构的美术馆锻造成激活地方文化、重构消费体验的“文化反应堆”。

七零后的上海艺术家殷漪自诩“城市声音拾荒者”,他的创作始于对本地街头巷尾的“听觉打捞”。在作品《20140901—20140930》中,他将杨浦定海桥区域连续30天的声音——邻里絮语、菜场喧嚷、孩童嬉闹、麻将碰撞——封存于密封罐中,如同陈列标本。

这些“声音化石”在展厅中形成一段听觉的断代史:罐中声响不再是噪声,而是市井生命的呼吸。当观众俯身聆听之际,新天地板块的拆迁记忆由此复活。殷漪以“声音现成品”的概念,将录音技术从记录工具升华为重构历史的媒介,让消失的社区在美术馆中复刻在场。在古镇商业体中成为城市记忆的考古地,实现了从“消费景观”到“文化共情”的跨越。

在另一个装置作品《从____到新天地》中,艺术家邀请四位创作者录制从不同地点前往新天地的旅程声音,通过耳机播放形成“听觉蒙太奇”。游客在水泥构成的抽象地图前,耳中却穿梭于城市肌理,以声音破解地理隔阂,使“文旅体验”升维为“时空漫游”。

而展览的互动性设计直指当代生活的症结:在算法垄断注意力的时代,“听见”如何成为一种主动的抵抗?

户外听觉剧场《我听到了》则将抵抗推向高潮:观众手持气球与指令卡片,在蟠龙天地的河道与竹林间闭目行走——这看似简单的行为,实则被赋予了强烈的仪式感。人的感官从日常的麻木中苏醒,被强制聚焦于当下这方寸之间的声响。繁华世界被暂时隔绝,人们被引导着,在一种近乎纯净的专注里,分辨出平日里被轻易淹没的细微声音:风声水声,脚步碎语,甚至自己呼吸的起伏。这场精心设计的感官训练营,引导参与者在嘈杂的表象中沉淀下来,重新学习那被遗忘的聆听技艺。

馆内的另一个展览,则呈现了一处被消费符号和“生活美学”层层包裹的场所。20世纪德国最具影响力的艺术家之一维尔纳·巴特纳,其“避世”似乎成了一种不言而喻的诱惑——躲进消费构建的舒适幻象里,隔绝外界的真实与复杂。其画作极具思辨和黑色幽默,所谓的“避世”主题恰又暗合美术馆的“入世”野心——在蟠龙天地这类相当入世的场域,艺术必须主动卷入公共生活,而非沉溺于美学孤岛。

作为“古镇主题商业体”,蟠龙天地其本质是资本对江南意象的精致复刻。而余德耀美术馆的入驻,其选址策略本身即是文旅融合的宣言,表象上冷峻结构的冲突感恰恰消解了古镇的“主题公园化”陷阱。

美术馆在蟠龙天地中的存在,挑战了整体空间纯粹的商业逻辑,将文化艺术引入其中,形成了一种独特的共生关系。这种共生并非简单的附加,而是深度的融合与渗透,提升了蟠龙天地的整体文化品位,吸引了更多元的受众群体,也为人们提供了更多元化的体验选择。

新馆延续“洄游”理念,形成无边界文旅动线。通过听觉剧场,引导人们关注最基本、最日常的感官体验;通过弄堂烟火气的呈现,感知艺术如何承载城市记忆,连接过去与现在;通过“离开避世之所”的呼吁,又省悟艺术如何启发世人积极面对人生。

美术馆在此地,不仅仅是一个物理空间,更是一种文化符号,一种价值引导。或许,这样的存在,正是对现代都市人生活方式的一种温柔提醒:在消费和打卡之外,在匆忙的脚步中,得以停下来,唤求心灵片刻的宁静致远,以及对真实生活的感同身受。

美术馆成为文旅引擎的核心,不在于建筑奇观或流量明星展,其未来竞争力,正取决于它能否在商业腹地中持续生产这种理解和召唤的魔力——毕竟,真正的文旅革新,终将让人们在喧嚣中听见自己的声音。

放大

放大 上一版

上一版