量子密钥穿云 月背激光点睛

这个2025年度中国青年五四奖章集体创造航天新成就

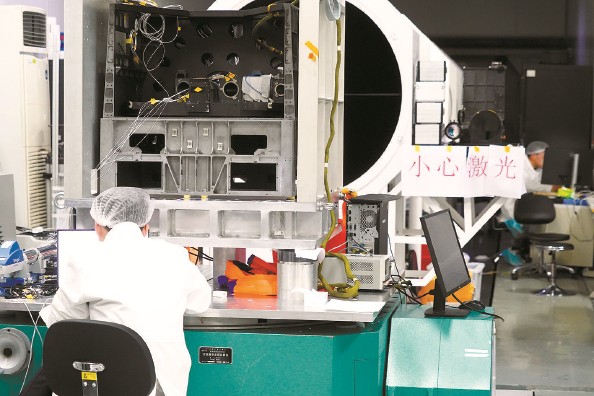

上海技物所空间主动光电载荷研制团队在实验中 本 报记者 郜阳 摄

承担“嫦娥一号”到“嫦娥五号”科学与工程载荷研制任务,为世界首颗量子实验卫星“墨子号”研制量子密钥通信机、量子纠缠发射机两大主载荷,为“天问一号”首次火星探测任务研制祝融号火星车上的火星表面成分探测仪……完成这些突破的,是一支在实践中成长起来的研究团队——中国科学院上海技术物理研究所(简称上海技物所)空间主动光电载荷研制团队。这支队伍也非常年轻,77名成员中,35岁以下青年就有55人。日前,这支团队获2025年度中国青年五四奖章集体——这是申城唯一获此殊荣的集体。

不许任何瑕疵

嫦娥探月工程,是这个团队逐梦深空的起点。

进入21世纪,我国启动嫦娥探月工程,提出想要用激光手段对月球表面地形进行三维测量。上海技物所专长做红外物理和光电技术研究,从“嫦娥一号”开始,空间主动光电载荷研制团队便转入航天任务,从嫦娥三号到嫦娥五号,每颗卫星都装有该团队研制的激光敏感器,保障探测器顺利着陆,例如测距仪(测量探测器降落时和月表的距离)、测速敏感器(确保着陆器维持设定的速度平稳下降)、激光三维成像敏感器(帮助着陆器实现实时避障)。

“国家有了探月任务,我们才能做到空间上去。”上海技物所二室副主任黄庚华说,“工程载荷是不允许失败的,我们不许载荷带丁点瑕疵上天。”

集智攻关破题

利用卫星进行量子通信,可实现全球密钥安全共享。上海技物所是“墨子号”卫星的有效载荷总体研制单位,同时负责两台核心光电载荷量子密钥通信机、纠缠发射机的研制。

“从卫星到地面站的量子密钥分发,相当于从上海向北京发送单光子束,必须精准指向一扇窗。”黄庚华说,“卫星向相隔一千多公里的两个地面站发送纠缠光子对,相当于在万米高空高速飞行的飞机同时向地面两个旋转的储蓄罐精准投币。”

面对一道道没有国际先例可循的难题,团队十年磨一剑——为了验证载荷的动态跟踪能力,三赴青海湖。面对晚上-10℃的寒冷和高原反应,在距离地面几十米的热气球实验中上演生死时速;面对设备意外摔落,团队彻夜奋战20天,创造雪地抢修奇迹,用冻僵的手指记录下星地链路贯通的历史性数据……

这些年里,团队碰到无数次几乎要推倒重来的至暗时刻,但又一次次依靠大家的坚韧和毅力迎来曙光。“问题刚出现的时候,确实会不知所措,好在上海技物所有较强的航天项目经验,有好的解决问题的思路和方法。”黄庚华说。

年轻人敢担当

这个团队秉持“作为国家队,必须掌握国家核心技术,代表国际领先水平”的理念,通过重大项目历练,不断提升人才队伍的高度、宽度、厚度,使青年科技人才成为挺膺担当的主力。

记者了解到,团队实施“院士+型号总师”导师带教机制,近五年培养40余名40岁以下青年型号负责人,其中8人成长为国家级项目首席科学家。团队35岁以下青年骨干在嫦娥工程、天问一号等任务中占比达85%,形成“老带新、传帮带”的人才梯队。

团队更激发“一代更比一代强”的青春责任,不以“帽”取人,不以“帽”定岗,在急难险重任务中锤炼青年人才——在“墨子号”卫星发射前夜,青年突击队连续48小时调试载荷,确保星载设备万无一失;在空间站时频系统研制中,青年团队攻克30余项关键技术。

本报记者 郜阳

放大

放大 上一版

上一版