生生不息的民间力量和民族精神

——读莫言剧作《高粱酒》《檀香刑》《锦衣》

丛新强:文学博士,山东大学文学院教授、博士生导师,山东大学莫言与国际文学艺术研究中心主任

◆ 丛新强

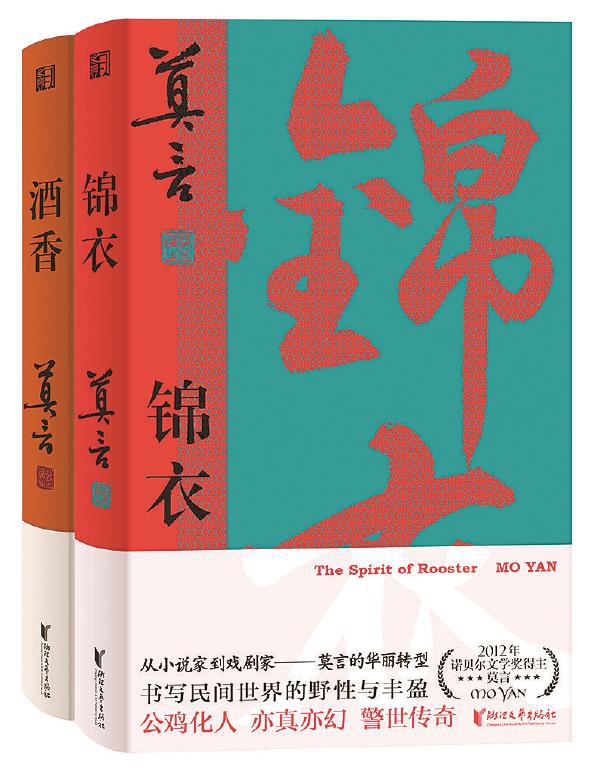

莫言声称自己的理想是剧作家。在从小说家到剧作家的转型中,文本形式发生变迁,但文本内涵殊途同归。尤其在新近出版的包括《高粱酒》《檀香刑》的剧作集《酒香》和剧作《锦衣》中,那种生生不息的民间力量再次回响,那种伴随其间的民族精神再度张扬。

在小说《红高粱》中,“我奶奶”“我爷爷”的野性爱情和奋勇抗战紧密相连。“我奶奶”不仅是个性解放的先驱,而且是抗日女性的先锋;“我爷爷”不仅是追求情爱的反叛者,而且是武装抗日的大英雄。在剧作《高粱酒》中,更加突出了九儿和余占鳌的爱情基础,以及刘罗汉和凤仙的情感纠葛。他们青梅竹马,踩曲酿酒;童男童女,唱歌跳舞。民间的风情,美好的憧憬,和谐的画面,混合着酒香的激荡,更加直观地在舞台上展现。

九儿本与余占鳌两小无猜,却因为父亲贪图钱财,而被迫嫁给白头发的痨病鬼单扁郎;余占鳌本想挣够钱再去求婚,却面临姻缘错过而抱憾终身;刘罗汉也想着对九儿表明心迹,却又信婚姻事由天定何必去争;凤仙本对刘罗汉情有独钟,却无奈一厢情愿难以实现。每个人的内心都有一本难念的经,每个人的言行都有一道难言的情。民间的伦理根深蒂固,民间的力量摧枯拉朽。为了九儿,余占鳌怒杀龟尾;为了余占鳌,九儿怒向单扁郎;为了九儿、凤仙、余占鳌,刘罗汉甘愿奉献而宁死不屈、视死如归;为了刘罗汉,九儿、凤仙、余占鳌誓与鬼子同归于尽殉河山。显而易见,舞台上的人物互相映照,相互成全。“怕是非,是非随,不怕是非没是非。挺胸抬头是大是,屈膝求饶是大非。小事可以装糊涂,大事必须辨是非。”人之为人的基本属性,在于能够明辨是非。爱情和家国,同样都是大是大非。在这样的大是大非面前,无不浸润着“高粱酒”的生动气韵。就像众人合唱的那样,“高粱酒,本不红,英雄热血染它红。残阳如血映它红。野火熊熊照它红。儿女爱情逼它红。众人齐心催它红。”民间既可能藏污纳垢,也可以净化心灵,自强不息的民间力量同步塑造厚德载物的民族精神。

在小说《檀香刑》中,刽子手赵甲把执刑手艺创造并发挥到极致,把刑罚状态和人生境界紧密结合;作为受刑者的孙丙,始终呈现为人生如“戏”“戏”如人生的意义,与其说活在现实中,不如说活在舞台上;知县钱丁敏锐周旋于各方势力之间,面对的则是“夹缝”中的“错位”人生,终究觉醒并彻底反抗;而在上述三者之间的关系中,还有一个重要的联结纽带,那就是为情所困的孙眉娘。

到了剧作《檀香刑》中,“一个女人三个爹”的故事在舞台上的角色对照和矛盾冲突更加集中化和立体化。眉娘个性最为鲜明,不重钱财重感情,所谓“闲言碎语冷嘲热讽,我行我素一意孤行。敢哭敢笑敢浪敢闹,风风火火,快快乐乐,度过此生”。这样的民间女性,历来都深深触动人心。赵甲意识最为清醒,作威作福魑魅魍魉,所谓“我来自天堂,我来自地狱,我是天老爷的宠儿,我是阎王爷的门徒”。钱丁转变最为醒目,愧对红颜看透官场,生逢乱世痛彻心扉,所谓的宁愿一死也不让统治者如愿,而是“让我的百姓安全,让孙丙的英魂升天”。而孙丙,则没有“将家仇国恨编进戏,让子孙后代来传唱”,却是“起兵来抗德,拿着鸡蛋撞高墙”。其实也正因如此,才显示生命的悲壮。既然选择了一条不归路,那本身就是一场独特的戏。如其所唱,“我如果逃跑,是一场贪生怕死的戏,我让人替死,是一场不仁不义的戏,我要演一场慷慨激昂的戏,我要让人把我当成英雄写进戏,我要用我的死唤醒天下人……”本来可以逃跑,本来可以替换,那就无戏可演。戏里戏外分不清,入戏不出戏,那才是真戏,那才是真人。不知道孙丙是不是能唤醒天下人,但至少唤醒了眉娘、赵甲和钱丁。“人生本是一场戏,曲终人散离合悲欢。有的戏没开演已经演完!有的戏演完了重新上演!”《檀香刑》中得以保全性命并退场的当事人估计只剩怀有身孕的眉娘了,也就再次被赋予了民间的力量和民族的希望。

不同于新编《红高粱》和再述《檀香刑》,莫言的戏曲剧作《锦衣》将革命的历史传奇与民间的神怪故事相融合,亦真亦幻,构成充满张力的警世诗篇。在内忧外患的时代变局中,仁人志士们不断探索并寻求救国之路。以季星官为代表的革命者,奉行领袖信念,冒死返乡实践,秘密制造炸药,推动革命进展。

如果只是讲述这样的故事,很容易陷入老生常谈。而莫言另辟蹊径,巧妙地借鉴并吸纳民间的资源,老生常谈却又常谈常新。在革命大业的创建历程中,离不开儿女情长的动力基础。如果说革命大业是政治史的叙述,那么儿女情长则是民间史的叙事。《锦衣》中春莲的命运起伏,牵一发而动全身。她与公鸡的拜堂成亲,与“鸡精”的相濡以沫,无不浸润着民间的伦理道德;她与季星官的真假相会,与“季京”的终成眷属,无不彰显着民间的伦理选择。在这里,作为民间寄托的“鸡精”和代表革命精神的“季京”也就自然地合为一体。王婆王豹也好,庄有德、庄雄才也罢,无非是反衬“春莲”和“季京”的道具材料,况且“有德”和“雄才”也都是“装”出来的,实则是“无德”和“蠢才”。显然,这就是民间的好恶。民间总是以其自身的特质而超越其他,并以其自身的力量而塑造自身所属的民族精神。

莫言的创作具有自省自觉自为的“鲸鱼精神”,这种精神的重要源泉无疑来自博大精深的民间传统。不仅表现在诸如《红高粱家族》《食草家族》《生死疲劳》等小说中,也相应地表现在诸如《高粱酒》《檀香刑》《锦衣》等剧作中。这种民间传统并非独处于民间社会,而是以其自身属性天然地成为民族文化主体性的建构者,也就进一步形成了具有可识别性和标志性的民族精神。

放大

放大 上一版

上一版