上海:“雷锋树” 栉风沐雨六十一载

从1963年2月26日起,新民晚报连载汪观清绘雷锋事迹连环画《伟大的普通一兵》,每日两幅图,配文字,连载40多天,很受读者喜爱。图为见报作品

种植“雷锋树” 摄于1963年

当年栽种的树苗已长成大树

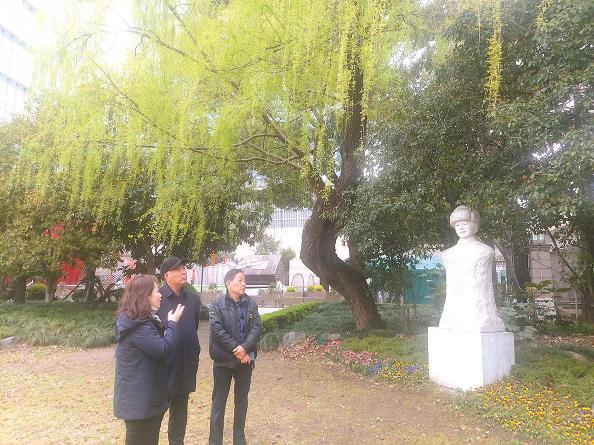

刘景凤凝望着雷锋塑像,深情地说:“老战友,我来看你了。”

中福会少年宫组织的学雷锋活动现场

窦芒

没有一种生命比活在人们的心中更长久,没有一种精神比长存于人们的行为中更永恒。

1963年3月1日,来上海宣讲雷锋事迹的雷锋生前的班长刘景凤与四百多名少先队员一起,在中国福利会少年宫栽下了纪念雷锋的一棵柳树和一棵松树。光阴荏苒,在党的诞生地上海的中心城区,“雷锋树”和后来建成的雷锋塑像,见证着一代又一代人加入到传承雷锋精神的行列中。

初春,我又一次来到位于上海市延安西路的中国福利会少年宫。伫立于院子里的“雷锋树”前,看到已历经六十一年风雨的大柳树在春风吹拂下轻轻摇曳,碧绿的嫩芽如同翡翠上的玉珠,映衬着春天的生机与活力。

“雷锋树”下:植树人追忆,“松和柳是雷锋最喜欢的树”

3年前的3月3日,一位八旬老人千里迢迢从沈阳乘坐高铁来到上海,再寻当年的学雷锋之路。他就是雷锋生前所在汽车连的班长刘景凤。

我与刘景凤相见在“雷锋树”下,老人精神矍铄,思维清晰。他清楚地记得:1961年3月,自己在位于江苏省镇江市的解放军车管学校学习。1962年下半年得知雷锋牺牲后,刘景凤十分悲痛,写了一篇回忆文章刊登在当时南京军区《人民前线》报上。后来部队系统开展学雷锋活动,他被抽调到上海等地作报告,宣讲雷锋事迹。

1963年2月27日,刘景凤来到上海后,连续两天在解放军驻沪海、陆、空军和公安部队作报告,还抽空与“南京路上好八连”的干部、战士座谈。3月1日上午,共青团上海市委在文化广场举行“雷锋事迹报告会”,1.4万多名青年听了雷锋事迹报告。当天下午,他又和上海400多名少先队员、少先队辅导员一起参加在中福会少年宫举行的以“伟大的战士,我们的榜样”为主题的活动。

“变了,变了,和记忆中的样子完全不一样了”,刘景凤老人感叹不已。除了少年宫的大楼之外,几乎所有的事物都变了,小树苗长成了参天大树,门前的延安路高架车水马龙,四周都是直入云霄的摩天大厦。

在大柳树旁,刘老边擦拭着雷锋塑像,边喃喃自语道:“老战友,我来看你了。”当年,作为雷锋曾经的班长,刘景凤来到中福会少年宫向少先队员和辅导员讲述雷锋的故事,并一起栽下一松一柳纪念雷锋。“松和柳是雷锋最喜欢的树,他曾在日记中写道,要像松树那样不怕风吹雨打,不怕严寒冰雪四季常青;也要像柳树一样插到哪里都能活,紧紧与人民连在一起。”刘老告诉身边的人。

当年种植的那棵松树在2005年毁于一场强台风后,少年宫的老师带领孩子们又在原址新植了一棵雪松。精心呵护之下,这棵雪松如今已有2米多高,四季常青。2006年3月3日,国家一级雕塑家陈道坦又在两棵树中间创作了一尊2.6米高的汉白玉雷锋像,替代他在1965年为少年宫创作的石膏雷锋像。

“小树苗已长成参天大树,而雷锋精神也在这座大都市里生根发芽,开花结果……”刘景凤深感欣慰。作为党的诞生地,上海是全国最早大规模开展学习雷锋活动的城市之一。今天,雷锋精神已经成为上海城市精神的一部分,学雷锋志愿者、雷锋文化在这里随处可见。

在位于浦东的上海雷锋收藏馆、新场镇的浦东新区收藏协会,刘景凤与收藏爱好者座谈交流。在正在举办雷锋事迹展的徐汇区湖南路街道,刘景凤与现场观众交流学雷锋、当雷锋的体会:“学习雷锋精神,传播雷锋精神,我们应该坚持不懈。雷锋是中国好人的化身,是崇高道德的象征,但雷锋精神也不是高不可攀的。简单地说,学雷锋就是从身边的小事做起。当你在帮助别人的那一刻,你就是雷锋。”

雷锋当年的连长虞仁昌是雷锋成长的见证人,离休后居住在上海。我陪着刘景凤来到92岁的虞老家中,畅叙友情,回忆雷锋。“雷锋学习驾驶很刻苦,经常给自己加码,但又时常把实操机会让给战友,问他为什么,他说自己开过拖拉机,算是有点基础,其他战友更需要练习。”刘景凤说,在他的眼中,雷锋对自己要求极高,有时近乎苛刻,但对他人却极为宽容仗义,他并不是一个完人,却能用坚定、热情、乐观的人格魅力来影响身边人。“雷锋在我心中,就像一个小太阳,自己阳光,温暖别人……”虞老呼应着。

登上东方明珠广播电视塔,感受上海的巨变,刘景凤感叹不已:“上海的发展和成就,雷锋如果看到了,会很高兴。”他勉励身边的年轻人,现在有这样好的条件,更应像雷锋那样为国家富强、人民幸福努力工作。

迎着三月明媚的阳光,伴随全民学雷锋的脚步,刘景凤完成了5天的上海圆梦之行。巧合的是,当年他在上海宣讲雷锋,也是五天。

“雷锋树”前:青少年学榜样,把成长融入时代浪潮

中国福利会少年宫是国家名誉主席宋庆龄于1953年前创办的。

毛泽东主席“向雷锋同志学习”题词六十周年前夕,作为中福会少年宫聘任的校外辅导员,我参加了“雷小锋”们别具特色的传承雷锋精神主题活动。雷锋像前,“红色声浪”小宣讲员们讲述着“雷锋树下你和我”的学雷锋故事;大草坪上,“领巾‘锋’尚”义卖集市摆放着琳琅满目的爱心物品,大家的吆喝声和欢笑声此起彼伏。

穿过熙攘的人群,走进大理石大厦少年厅的金色殿堂,孩子们正与“榜样面对面”,畅谈新时代雷锋精神的内涵。武警上海总队执勤第四支队十中队“学党史铸忠诚模范中队”的政治指导员杨泽楠分享了他结合新媒体创新党史宣传方式的《兵哥说党史》。作为新时代“霓虹灯下的哨兵”,杨指导员表示:“讲解的是党史,传递的是信仰!”希望鼓励更多青少年坚定理想信念,传承雷锋精神。

在绿树成荫、鲜花簇拥的雷锋像旁,行业先锋、身边榜样共话新时代雷锋精神。中国空间站梦天实验舱机械总体设计师、“圆梦”青年突击队队长兼临时团总支书记、航天八院805所吴凯说,航天工作者必须以分毫不差的严谨态度开展航天技术工作,以攻坚克难、创新求索的精神对待每一次发射任务,希望小伙伴们像雷锋叔叔一样,坚持理想、锐意进取。上海地铁维保公司青年突击队的成员来到孩子们中间,讲述着城市建设者默默守护地铁有序运转的事例,鼓励大家发挥干一行爱一行、专一行精一行的“螺丝钉”精神,一起努力让城市更美好。上海交大、华师大的大学生志愿服务团队的哥哥姐姐们现身说法,分享他们乐于奉献、助人为乐的志愿之行,鼓励小朋友们把自己的成长融入城市进步、祖国发展的浪潮中,一起加入志愿服务的行列。

现场,“小伙伴志愿服务队”代表从哥哥姐姐们的手中接过绶带,“雷锋精神”内核所包含的信念能量、锐意进取、忘我精神和大爱胸怀,不断接力,薪火传承,生生不息。

“掀红色声浪,展领巾‘锋’尚,用胸前火苗,传递助人温暖……”在新江湾社区,由中福会少年宫“红色声浪”中队走出的第一支志愿服务宣讲小队,在铮铮誓言中开启了“小浪花”志愿服务的宣讲之行。

“雷锋树”旁:银发话情怀,雷锋精神始终指引我们

“时代在前进,雷锋精神的内涵也一直在丰富发展,就像这两棵枝盛叶绿的柳树和松树一样…”3月,我在“雷锋树”下见到了来自长宁区的“三高”学雷锋团队。

作为该团队聘请的顾问,我多次参加过他们的学雷锋活动。这支平均年龄70岁,由高学历、高职称、高技能离退休老同志组成的学雷锋团队中,有不少是当年学雷锋的青少年。十余年来,他们退休不褪色,自发利用自身专业和资源优势,组建各类服务团队和小组,为社区精神文化建设和健康管理添砖加瓦。上至老人,下至孩子,都是他们的服务对象;从政策宣讲到垃圾分类都是他们的服务主题。

年过八旬的退休干部王者梁是“高工学雷锋团队”的发起人,他的学雷锋精神可不是一时兴起。早在20世纪60年代在原“沙家浜”部队服役时,他就被评为全师的学雷锋标兵,后转业到地方。退休后,王者梁学习雷锋的情怀不变,带领一群银发老人继续学雷锋。团队成立至今,共为社区居民和相关群众组织各类宣讲活动200余次,听众超过万人;组织撰写文稿、调研报告等300多篇,向有关部门提供上百条合理化建议。同时,开展法律咨询300多人次,提供卫生健康服务近万人次。团队先后10多次受到上海市、长宁区及华阳路街道的表彰,荣获“上海市五星级老年学习团队”等荣誉。

“雷锋树”下,雷锋传人忆当年,话感想。“我们大多是从孩童时代就知晓雷锋,雷锋精神一直指引着我们的成长。六十多年全民学雷锋的历程表明,雷锋精神是永恒的,无论时代如何变迁,雷锋精神永远不会过时。新时代新征程,我们要深刻把握雷锋精神的时代内涵,既学精神,又学做法,通过一代代人的不懈传承,铸就雷锋精神的时代丰碑。”

值得欣慰的是,“学习雷锋,快乐奉献”不仅是老一辈人的情怀,早已是浦江两岸市民群众的共同追求。市文明办志愿服务处相关负责同志介绍:从2017年开始,全市率先全覆盖建成区、乡镇(街道)、村(居)学雷锋志愿服务阵地。截至2023年底,全市新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务阵地已超过1.5万个,全市实名认证注册的学雷锋志愿者已达600万人;中宣部公布的2022年度全国学雷锋志愿服务“四个一百”先进名单上,上海有23个个人和团队入选,总数继续位列全国各省市(区)前列。

从一个人,到“一棵树”,在上海,雷锋始终在人民心中;时代变迁,雷锋精神在浦江两岸一直闪亮。

放大

放大 上一版

上一版