乱世暖光:“李庄岁月”中的大师家庭寻常

今年5月,郎麟(左二)陪同92岁的梁思永先生之女梁柏有(右二)重返李庄板栗坳

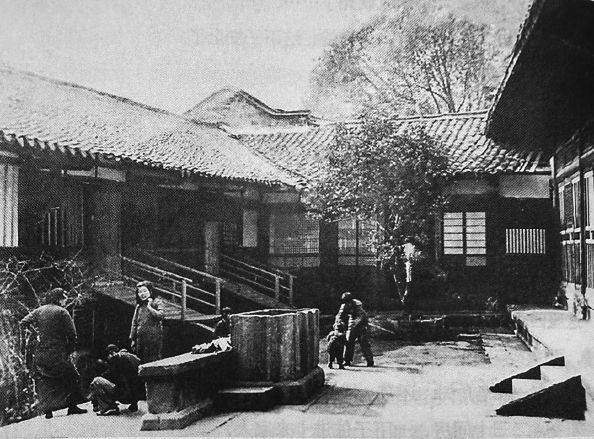

傅斯年关心过的村民张海洲在井边打水

董同龢太太王守京(正面女子)和劳榦太太周衍璞(背身扶腰女子)在板栗坳财门口

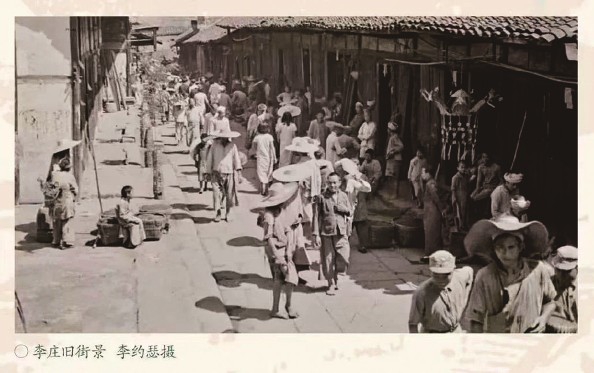

李庄旧街景(李约瑟 摄)

史语所职员王志维与李庄姑娘张彦云的婚礼

今年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火连天的岁月,中华文化命脉的存续,不仅依靠前线将士的浴血奋战,也离不开后方无数文化守护者的坚韧。1940年,当“国立同济大学”和“中央研究院”历史语言研究所(简称“史语所”)等文化机构在战火中辗转万里,四川宜宾李庄古镇以“同大迁川,李庄欢迎;一切需要,地方供应”的十六字电文,为承载中华学术火种的学者及其家庭提供了喘息与求索的港湾。此后六年(1940~1946),傅斯年、董作宾、李济、李方桂、梁思成、梁思永、劳榦等大师学者及家眷在李庄板栗坳的古宅深巷中安顿,于艰苦中守护文化薪火。

八十年后,“李庄女儿”、宜宾融媒体中心记者郎麟,历经7年寻访,推出非虚构作品《关山万重》(漓江出版社出版),以史语所学者子女(“史二代”)的童年视角和家庭生活细节为经纬,通过田野调查与后代记忆的双重印证,编织出战时知识分子家庭在板栗坳的生活图景,让世人看见一段段可歌可泣的传奇。◆记者 颜静燕

7年寻访串联起记忆拼图

2017年,在“两岸情·李庄行”活动中,郎麟采访了史语所著名学者董作宾之子、时已年迈的董敏先生。老人回忆起李庄童年:有红梅树的院子、养大后被母亲卖掉的小山羊……并向郎麟表示可以将自己多年积累的相关资料交给她整理。不久后,董敏先生溘然长逝,但他生前的嘱托让郎麟感到责任重大:“哪怕只是为将来留一点口述资料,哪怕最终没有结果,也要去做。当时觉得是不可能有结果的,找不到那些人。”

这个“不可能”的任务,一做便是7年。寻访的首要困难是史料庞杂,多为艰深的竖版书籍,“读得想吐”是常态。更大的挑战在于“找人”——史语所后人“星散在世界各地,互相之间也断了联系”;而与史语所朝夕相处的李庄百姓(房东、工友等),因文献无载,“从某种意义上说,更难找”。

凭借“李庄女儿”的身份优势与故土深情,郎麟开启了艰苦的田野调查。7年间,“几百次去李庄,几千次邮件沟通,几千个小时录音”成为日常。她像耐心的考古学家,将零散的口述记忆互相印证、补充,再与文献资料对照,最终将散落在历史尘埃中的家庭记忆碎片凝结成珠,串联成线,织就这部“山高水长”的深情之作。

大师光环下的烟火生活

“李庄岁月”里,学术大师们从神坛光环回归到充满烟火气的世俗生活,展现其作为父亲、丈夫、邻居的温情。

甲骨学泰斗董作宾,在孩子们记忆中是“一路都在说笑话”的父亲,是节庆活动的组织者。新年同乐会上,他会学唱弹棉花唱词逗大家开心。他也有普通父亲的烦恼,急了会“打自己小孩”。当儿子董敏因心爱的小山羊被卖掉哭泣时,他用独特方式安慰。书中还记载当地文人与史语所学者为他“定润格”(制定书法收费标准)的趣事,成为战乱中温暖的佳话。

不过,董敏童年记忆里也有害怕的时刻,那就是傅斯年到家里来和他爸爸吵架。乡村的夜晚黑魆魆的,傅先生来的时候,明明没有生气,还叫他“小敏”,摸他的头,可见到董作宾就吵。两人第一句话就高声,指手画脚、声音震天,河南俚语、山东土话都冒出来。董敏吓得躲在屋子里哭。两人吵半天,才意识到屋里还有女人和孩子,于是吵到外面去,一路走一路吵。直到成年后,董敏翻阅父亲的《殷历谱》,看到傅斯年为该书作的序言——“吾见彦堂(即董作宾)积年治此,独行踽踽,备感孤诣之苦,故常强朋友而说之焉。朋友如此,亦常无意而强与辩之,以破寂焉”,才明白傅先生当年的一片苦心。

以耿直敢言著称的傅斯年“傅大炮”,在板栗坳孩子们的眼中是另一番模样。他会“拿一把花生米,边走边吃,碰到孩子就给他一颗,看到谁先爬完了竹竿,就奖励他一颗”。他对普通劳动者充满关怀:轿夫张海洲犁田划伤腿,傅斯年赶紧让他去诊所,还亲自看望。张海洲感念终生:“现在也没有这么好的药!没有这么好的医生!”对房东张雨苍一家,傅斯年充满感激,离开李庄时,他特意写信叮嘱董作宾“房租一定要付全年,不要按月付,因为他们待我们太好了”。

考古学家梁思永在李庄深受肺结核折磨,却以惊人毅力完成《河南安阳侯家庄西北冈殷墟墓地发掘报告》等重要著作初稿。2025年其女梁柏有(92岁)重返李庄,指着厢房角落:“当年母亲在此蒸煮父亲爬满虱子的棉袍”。梁柏有回忆李庄生活时倍感亲切,因为郎麟的书写的不是高深的学术研究,而是“很接近生活的故事”,是她们这些孩子眼中的世界。书中也记录了孩子们在板栗坳的童年趣事,如董敏的山羊、劳延炯(劳榦之子)养的鸡过年被杀后赌气不吃年夜饭等,这些带着童真与淡淡忧伤的片段,是战乱年代孩子们独特的生命体验。

在李庄的日子里,周衍璞(劳榦夫人)、徐樱(李方桂夫人)、熊海平(董作宾夫人)、俞大綵(傅斯年夫人)、李福曼(梁思永夫人)等学者太太们,以智慧和辛劳操持“锅碗瓢盆”,在物资匮乏的战时,为丈夫守护“安静的书桌”。正如劳延炯所言:“先生们能专心研究,全因家事由太太操劳。”

李光宇太太更以三寸金莲,独自携子穿越1942年河南饥荒区,历时七月抵达李庄;潘悫太太带孩子到板栗坳时,儿子竟认不出父亲,脱口而出:“这人好像我二大爷!”

孩童记忆与田野里的历史

当地孩子黄德彬的父亲是史语所工友,不幸早逝,家中困顿无力供他上学。栗峰小学校长张九一(当地乡绅)得知后,免费收他入学。史语所学者和家属们也伸出援手,帮他家修建住房。黄德彬的母亲丁芳福靠为各家太太洗衣服维生,常感激:“我家德彬命真好!不是张校长,他哪能读书?那些先生们都是好人!”

更难得的是,在董同龢夫人、清华大学化学系毕业的王守京所教的数学课上,黄德彬“每次考第一”,甚至超过史语所的孩子们。史语所离开后,在老师的帮助下,他免费入学继续学业,后任南溪县档案馆副馆长。

在朝夕相处的岁月里,史语所的一些青年学者与李庄当地的女子喜结连理,成为连接学人与当地的牢固纽带。如史语所职员逯钦立与栗峰小学教导主任罗筱蕖成婚;史语所研究员李光涛娶了栗峰小学教师、罗筱蕖的表妹张素萱;史语所职员王志维娶了板栗坳张氏家族的张彦云……

为了筹备婚礼,王志维特意去宜宾定做了一枚戒指。然后去镇上,租来结婚礼服。这是李庄镇上唯一的一套西式礼服,大摆白缎裙,头纱、捧花、白手套,一样不少。

青砂石碑铭记患难岁月

1946年,抗战胜利后,史语所告别李庄板栗坳。临行前,学者们在牌坊头共同立下青砂石碑,碑额由董作宾以甲骨文书就“山高水长”;碑文由陈槃撰写,劳榦书丹,即著名的“留别李庄栗峰碑铭”,深情铭记患难岁月:“怀我好音,爰来爰托……安居求志,五年至今……我东曰归,我情依迟。英辞未拟,惜此离思。”

郎麟说:“我相信板栗坳藏着许多关于史语所的记忆,那是一幅让人感怀的抗战图景。烽火岁月,先生们转蓬千里来到这里,继绝学续中华之文脉;他们是文化的传承者、开拓者,是民族不屈的脊梁,却也是芸芸众生,面临生命诸多磨难,正因此,那一己的担当格外动人。”她用7年坚持,让散落的生命碎片重新结网,让普通人、寻常家庭的故事得以浮现。

在国家民族存亡的至暗时刻,文化延续不仅依靠学术殿堂的坚守,更深深植根于每一个平凡家庭的坚韧与温情之中。那些散落在李庄板栗坳庭院里的家庭记忆碎片——一颗花生米、一声童谣、一次蒸煮、一幅甲骨文涂鸦,共同构成了中华文脉在烽火中赓续不绝的最深沉、最动人的力量。

放大

放大 上一版

上一版