走近往昔大师的生活侧面

6月27日,徐泓(右)在分享会现场

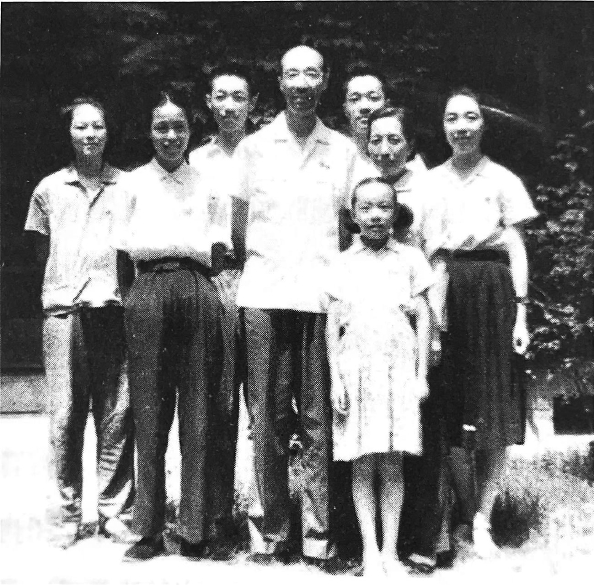

徐献瑜全家在燕东园40号楼院子里留影(摄于1968年,右一为徐泓)

梅贻琦(右)、韩咏华(左)在清华园

在中国近现代史上,有这样一群知识分子:他们出生于清末民初,不少人曾在20世纪三四十年代留学欧美,立志科学救国、科学报国。陆志韦、张东荪、杨晦、金岳霖、翦伯赞、朱光潜、梅贻琦……他们中有些人盛名长在,如今听来仍觉如雷贯耳;有些人声名不显,已逐渐被世人淡忘。

“对历史真正有贡献的人不该被遗忘。”北京大学新闻与传播学院教授徐泓的父亲是中国计算数学学科的开拓者之一、北京大学教授徐献瑜;母亲是著名幼儿音乐教育家韩德常,其祖上正是天津“八大家”之首的“天成号”韩家。

任职记者30年,执教新闻20年,退休后的徐泓想用一本父亲的“朋友圈”和一本母亲的“家族史”作为答卷,回馈职业生涯、回馈学生。

近日,徐泓带着自己的两本新书——《燕东园左邻右舍》《韩家往事》在发布会上作分享,想要探寻那些不应该被时光遗忘的学人往事。

在两本书中,徐泓用大量的篇幅去描述那一代知识分子的日常生活片段,包括大时代下的个人命运变迁、还原当时的生活环境,包括女主人的喜好、孩子们的游玩等等,夫妻情、亲情、友情、邻里情、师生情贯穿始终。“历史更多的是生活流,在普通人家里,不论生活怎样动荡,都要想办法过日子。”徐泓对此十分感慨。

◆文/谢江珊

燕东园群像的温情日常

燕东园,是原燕京大学东门外的高级住宅区,曾经住过任教于燕京大学、北京大学的许多知名学者。1946年11月,时任燕京大学数学系主任的徐献瑜和妻子韩德常抱着刚刚出生100天的女儿徐泓,搬到燕东园40号小楼。从此,徐泓一家一直住在这栋小洋楼里。

每天清晨,燕东园桥东草地上都热闹非凡:住在燕东园30号楼的曾昭抡、俞大絪夫妇绕着草地散步,有晨跑习惯的罗大冈跑姿别具一格:两臂像火车头车轮上的连杆一样,前后摆动,头戴一顶法国贝雷帽。住在27号楼的朱光潜照例从一楼大门跑着出来,沿着草地的南侧跑向桥西。他的跑姿很奇特,两脚擦着地面,发出“擦擦”的声音。更有意思的是,每次和罗大冈迎面时,罗总是朝向朱高举右臂算是打招呼了,而朱则举右手还礼,天天如此。

彼时,俞大絪在北大西语系教书,介绍狄更斯的《双城记》,她能用一口纯正的牛津英语连续讲上3节课,语调平和,不急不缓。

曾昭抡是中国化学学科的奠基人之一,在北京治疗癌症的3年时间里,看了数百篇科技文献,撰写了100多万字的著作。

鲜为人知的是,俞大絪的母亲是曾国藩的外孙女,曾昭抡的父亲是曾国藩二弟的孙子。

燕东园的女主人类型各异,但都热爱家庭、热爱生活、要强能干又极富情趣,她们同样有很多不凡的经历,与丈夫情深意笃的故事也不一而足。

中国实验心理学奠基人周先庚的妻子郑芳,出身书香门第,文笔很好,是冰心的学生。她婚后决心做全职太太,但为生活所迫时,也能靠卖文来补贴家用。郑芳51岁病逝时留下遗嘱,千叮万嘱孩子们要团结友爱、多关心照顾爸爸。周先庚又独自生活了35年,没有再续弦。

徐泓的父母徐献瑜和韩德常在每年4月初的某一天会一起消失一段时辰,说是“逛颐和园”,实则是去玉澜堂附近看玉兰花来度过结婚纪念日。夫妻二人对职业保持终身的热爱,韩德常退休后搁置旅游计划,将编写幼儿音乐教材放在第一位;徐献瑜到95岁依然笔耕不辍,坚持为中学生写关于数学的科普文章系列。

在徐泓记忆中,儿时的不少快乐跟园子里的果树相关。金岳霖家门口有颗枣树结出的枣又甜又脆,每逢枣子成熟时,园子里男孩子们会结伙来打枣,在院子里吵闹成一团。这时金岳霖会踱步出来,挥手让孩子们先回家,然后让家里的大师傅将枣树上的枣打下来,分好后一家一家送上门。金岳霖还是玩蛐蛐的高手,家里有几十个特大号的蛐蛐罐,惹来满园子捉蛐蛐逗蛐蛐的男孩子的艳羡。

更多面的“清华校长”梅贻琦

徐泓的母亲韩德常出生在北京南柳巷25号,韩家大院。外公韩诵裳的五位姐妹,均嫁于当时的社会名流,清华“永远的校长”梅贻琦、“抗日虎将”卫立煌都是韩家女婿。

在家人眼中,梅贻琦严肃沉默,为人清廉,公事第一、家事第二。1931年,42岁的梅贻琦就职清华校长,全家搬入清华园甲所。在妻子韩咏华的记忆中,丈夫担任校长后,其生活几乎就只有工作,连吃饭时也想着学校的事。

在梅贻琦之前,学校不收取房租,梅家搬进甲所后就向学校缴纳了房租,并取消了原有的一切额外待遇,私宅的一切都自己掏钱。西南联大时期,重庆政府教育部为学生发放补助金,他也不让自己的子女领取。1948年年底,梅贻琦离开北平(今北京),后在台北办学时,他更是将节俭发挥到极致:每天只花三四元伙食费,衣着简陋,一直是长袍布鞋,长袍袖口破了就自己缝补。

梅贻琦很喜欢孩子,但绝不宠爱娇惯,他不允许孩子们挑食,“盘子里的一定要吃掉”。小女儿梅祖芬记忆中的父亲“严肃,从不说说笑笑”,因为与父亲接触少,一个简单的对话让她直到老年都记忆清晰:某天吃早饭的时候,只有她和父亲两个人。梅贻琦问她:“你放假了没有?”她低头回答:“放了。”父亲又问:“什么时候放的?”“忘了。”

在家中小辈眼里,梅贻琦不但治学绝不讲情面,“但凡亲戚后辈有要进清华的,也没有一个可以走后门。”这一点梅贻琦问心无愧,即使是清华校友求到他面前,他也可以坦然地说自己的小女儿没考上清华大学,去了燕大。

当然梅贻琦也有亲和的一面,他爱园艺,时常忙里偷闲侍弄花草,也爱喝酒。

1962年,这位清华“永远的校长”病逝,再也没机会回到大陆他最爱的清华园。

再见,“徐献瑜”一代

风流总被雨打风吹去,一百年后,一切都成为历史。

2010年10月23日凌晨,徐献瑜病逝,享年100岁。6天后的遗体告别仪式上,贝多芬钢琴奏鸣曲《月光》的第一乐章代替传统的哀乐,萦绕在八宝山殡仪馆东厅,这是其妻子韩德常生前最喜欢的曲子。

第二天,《中国青年报》刊登特稿,题目是《再见,“徐献瑜”一代》。

父亲这一代,正是徐泓详细书写的那一代知识分子:“这一代人几乎有着共同的经历:国难的时候回来了,国运转折的时候留下了,历次政治运动经受了,改革开放以后再尽力了。”

父亲和母亲都走了,徐泓也老了。历经百年沧桑,如今的燕东园已物是人非,22栋小楼,4栋已拆除殆尽;3栋划转给北大附小,2栋围在北大幼儿园,移作他用;21~24号楼、31~37号楼、39号和40号楼则挂上“北京市历史建筑”牌匾,成为燕东园永久的“住户”。

环顾四周,如今在燕东园里,这样的老住户大概仅徐泓一家了。故人逝去,往事在眼前流转,徐泓选择留下一份追忆和记录。

在分享会最后,曾经住在桥东29号楼的“燕三代”赵力红的弟弟,向徐泓表达谢意:“我是1967年生的,您这本书写到1966年,很多我们家的历史我是不知道的,通过您这本书才了解到。”这位提问者在1970-1986年间与祖父祖母一起生活,他的祖父赵迺抟是厉以宁颇为怀念的经济学老师。

29号楼被拆平盖成北大附小教学主楼后,赵力红还曾进去走了一圈,在看到围墙上还保留一段原来29号北院的花砖墙时,不禁潸然泪下。一个时代终究是结束了。

放大

放大 上一版

上一版